目次

運送業に特化したクラウド型ERP「ロジックス」を提供するアセンド株式会社。2030年には35%の荷物が運べなくなると予測される物流業界の危機的な状況に対し、テクノロジーと専門性を駆使して構造転換に挑戦しています。

今回は、物流業界の「今」を変え、より良い未来を創り出そうと挑戦するアセンド株式会社代表取締役社長の日下瑞貴さま(以下、敬称略)に、物流のデジタル化の現状と、その先に描くビジョンについて、ざっくばらんにお話をうかがいました。モデレーターを務めるのは、株式会社ロジテック代表取締役の川村です。

運送業界を支えるクラウド型ERP「ロジックス」の全貌

川村:本日はお忙しい中ありがとうございます。まず初めに、アセンド株式会社が提供されている「ロジックス」というシステムについてお伺いしたいのですが、これは運送管理の仕組みという理解で合っていますでしょうか?

日下:はい、おっしゃる通りです。弊社が提供しているのは、運送業に特化したクラウド型ERP(統合基幹業務システム)である「ロジックス」です。対象としているのは、ヤマト運輸さんや佐川急便さんのような個人向け宅配サービスの手前の、企業間物流、例えば宅配前の幹線輸送やスーパーへの配送など、BtoBの物流です。いわゆる「黒子」として物流を支えている点が、ロジックスの一つの特徴といえます。

川村:なるほど。先日、関西で開催された物流展に私も参加したのですが、多くのブースで横文字のサービス名が並び、正直なところ何がどう違うのか分かりにくく感じました。ロジックスの最大の強みは何でしょうか?

日下:確かに、DXやロジックスといった横文字は分かりにくいかもしれませんね。ロジックスを一言で表現するなら、「オールインワンで全ての業務を完結できる」ことです。運送業には労務管理、車両管理、荷物管理、台帳管理など多岐にわたる業務がありますが、これらを一つのパッケージで全て統合管理できる点が最大の強みです。ホームページでもご覧いただいたかと思いますが、請求管理のところまで全て網羅しており、部分的に特化したシステムが多い中で、弊社は幅広く全体をカバーする後者のパターンです。

物流現場のアナログな現実とDXの必要性

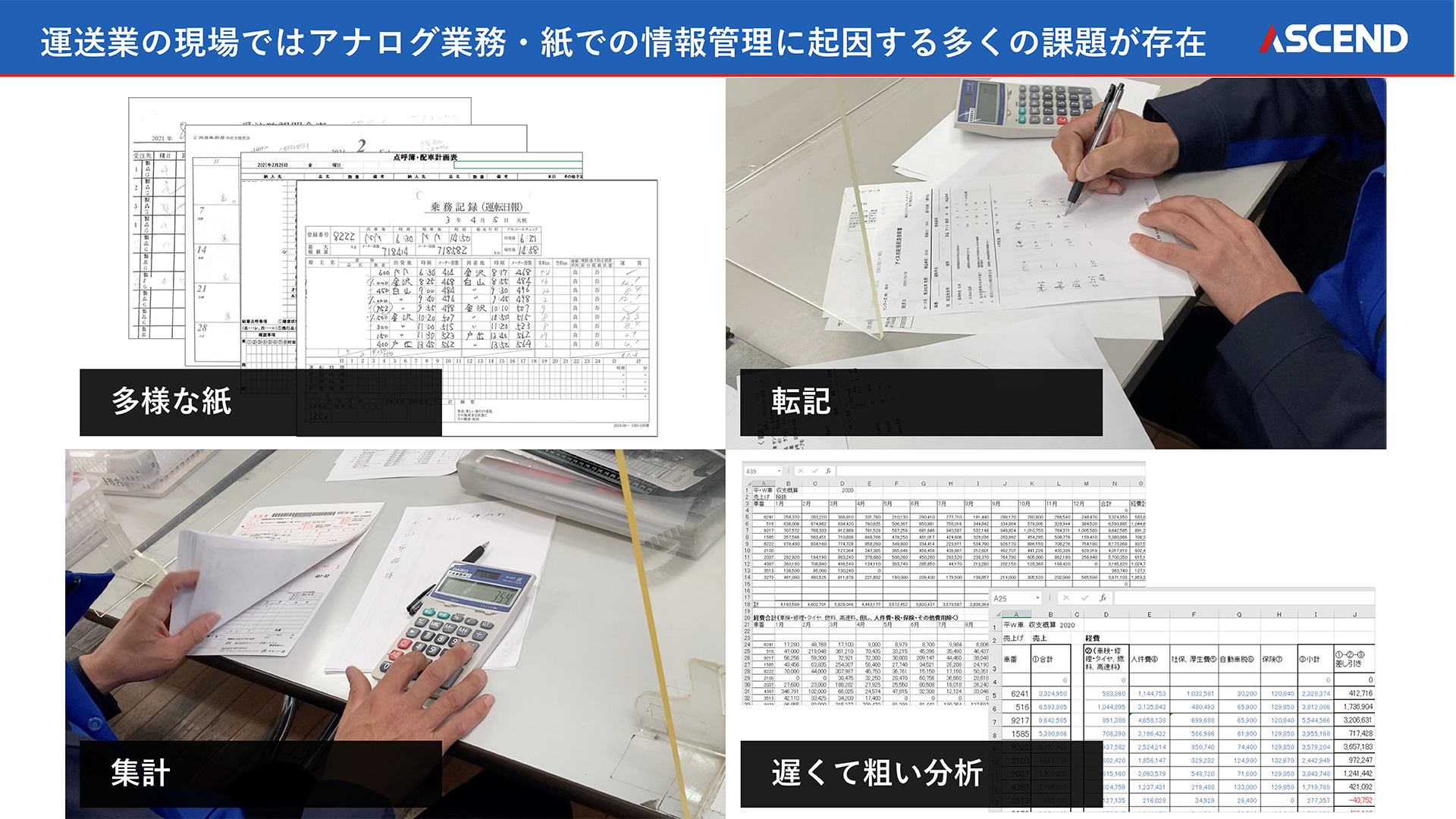

川村:御社のロジックスは全体をカバーできるとのことですが、運送業界の現場はまだDXが進んでいないという話を耳にします。実際の現場はどのような状況なのでしょうか?

日下:お察しの通り、現場に行くとさまざまな紙が散乱している光景をよく目にします。業務内容を伺うと、例えば受注時には電話で受けた情報を手書きのメモに記入し、次に配車表に転記、そしてドライバー向けに別の帳票やホワイトボードに転記する、といった具合です。運行から戻ればまた情報を書き、月末には請求書を作成する、という形で、同じ情報を何度も手作業で転記する作業が繰り返されています。これに集計作業なども加わり、業務に非常に多くの時間が費やされているのが現状です。

川村:同じ情報を何度も手作業で転記するのは、非効率の極みですね。ロジックスはどのようにこの課題を解決するのでしょうか?

日下:ロジックスの主要な特徴の一つは、この非効率を解消することです。受注から配車、請求までの現場業務、さらに労務や車両管理といった関連情報も、全て一体の情報として一気通貫で一つのシステムでつなぎ、現場業務を効率化します。もう一点は、運送業の経営において非常に重要な「管理会計」と「データ分析」の実施です。これらができていない現状を変革することが、ロジックスの大きな使命です。

データが語る真実:管理会計と可視化の威力

川村:管理会計とデータ分析が重要とのことですが、運送業界における現状の取り組みはどうなっていますか?

日下:実は、運送業における管理会計の実施率は50%を切っており、実施されている場合もデータが粗いのが現状です。これは、配車データ、ドライバーデータ、車両管理データといった業務のデータが十分にないためです。データがなければ管理会計はできませんし、その状態をつくっているのは情報がスムーズに流れていないためといえます。ロジックスは、この悪循環を断ち切って業務を整え、「きれいなデータ」を蓄積することで、可視化、分析、改善という一連のサイクルを可能にします。

川村:なるほど。ユーザーはデータの可視化や分析のメリットに気づいているのでしょうか?

日下:非常に難しい質問ですが、半々といったところでしょうか。今の技術を使えば、何千万円もかけずにDXを実現することは可能です。弊社のお客様でも、ロジックスで得られたデータを使って顧客ポートフォリオを入れ替えたり、運賃交渉をスムーズに進めたりする事例が出ています。運賃を上げる際には、荷主さんも具体的な根拠がないと困りますが、「これだけの原価がかかっている」と数字に基づいてレポートとして上げることで、交渉が進むわけです。しかし、多くの運送会社は、特に地方においては、こうしたデータの活用方法を知らないという「情報の非対称性」が大きな問題だと感じています。

「コスト」から「戦略的プロフィットセンター」への転換

川村:データに基づいた運賃交渉の成功事例は素晴らしいですね。しかし、多くの運送会社がその価値に気づいていないという問題意識もあると。特に地方では情報格差も大きいと。運送会社が荷主と交渉する際、具体的なデータではなく、「燃料が高いから」といった一般的な理由に終始しがちだという指摘もあります。

日下:その通りです。燃料費の高騰も重要な情報ですが、大切なのは、荷主さんも運送の専門家ではないということです。だからこそ、運送会社側が「私たちの現状を分かってほしい」だけでなく、「実際こうなっています」ということをデータをそろえながら話していく努力が最も重要だと考えています。

川村:荷主側の物流に対する理解という点で、改正物流2法が施行され、2026年4月からは物流統括管理者(CRO)が義務化されます。これにより、物流の立ち位置や認知は変わっていくと思われますか?

日下: はい、理解は確実に進んでいくと見ています。物流が荷主にとってコストである側面は事実です。しかし、これを戦略的に「プロフィットセンター」(利益を生み出す部門)に変えていけるかどうかが、これからの企業の競争力を大きく左右すると確信しています。CROの義務化を機に、企業内での物流の位置づけも大きく変わっていくでしょう。

法改正と業界の意識改革:長期的な視点と成功事例

川村:改正物流2法も御社のサービスにとって追い風になりそうですね。問い合わせの数など、具体的な変化はありましたか?

日下:正直なところ、意外に緩やかです。2024年問題でもっと問い合わせが来るかなと思っていたのですが、そううまくはいきませんね。2024年問題に比べ、2025年問題(改正物流2法)は世間の騒ぎ方が小さいという感覚もあります。

川村:法改正は一つのチャンスではあるものの、業界全体の変化は緩やかなのですね。

日下:はい。年間労働時間が960時間に強制されることでドライバーが不足し、トラック資源を慎重に使うDXの流れは、長い時間軸で見れば間違いなく進むでしょう。しかし、法改正はあくまで一つの通過点に過ぎず、5年、10年のスパンで捉えるべきです。法律に対応するだけでなく、ユニクロやアマゾン、ニトリさんのように、サプライチェーンロジスティクスを高度化することで健全な経営を継続するという成功事例をどれだけ増やせるかが、これから問われる本丸だと見ています。

業界特有の商慣習と「商物分離」問題

川村:人材派遣業界では法改正のチェックや適正運用が当たり前ですが、運送業界では法改正を「噂レベルでしか聞いていない」という方も多く、具体的な行動が遅いと感じています。この業界特有の意識についてどうお考えですか?

日下: 他業界との比較は難しいですが、やはりゆるい業界だと感じます。元々、労働時間のキャップがなかったこと自体が、産業として不健全だったといえるかもしれません。もっと話を広げると、日本ではパレットからの荷下ろしや棚入れ、シール貼り、検品といった「付帯業務」がサービスとして曖昧です。アメリカではトラックは軒先降ろしが基本で、契約上明確に区別されています。

川村:なるほど、契約慣行の曖昧さが根底にあるのですね。

日下:はい。曖昧なサービスレベルが、法律に対する意識のゆるさにもつながっていると考えています。また、物流の世界では「商物分離(しょうぶつぶんり)」という課題があります。これは、メーカーと卸の間では品目やロット番号などの詳細な受発注情報がきれいに流れているのに、物流に来る段階でなぜか電話やFAXになり、情報が簡略化されてしまう現象です。例えば、「青森県産リンゴのSサイズ100個」という詳細な情報が、「リンゴ明日までに届けて」となるわけです。

DXの第一歩:正しいデータ基盤の構築

川村:商物分離の課題は、物流効率を大きく阻害しそうですね。御社のサービスは、この情報がきれいでないと、宝の持ち腐れになってしまうのでしょうか?

日下: まさにその通りです。ロジックスは「会社がデータを正しく貯めていく」ための仕組みです。以前のシステムや従来のやり方では、請求運賃の情報しかなく、「どこへ行ったか」「何を運んだか」といった完全な情報が欠けていることがよくあります。これでは、いくらデータがあっても利活用は難しいのです。データの世界には「Garbage in, garbage out(ゴミを入れると、ゴミしか出てこない)」という言葉がありますが、使えないデータは意味がない、ということです。

川村: ロジックスの導入は、まずその「正しいデータの収集」から始まるのですね。

日下:はい。ロジックスの役割は、請求データだけでなく、受注情報から配車情報、労務情報、車両管理情報まで、全てを一つのシステムで正確なデータとして持てる、一番最初の基本を築くことです。荷主さんとの連携も不可欠で、受発注情報が曖昧だと人が増える原因にもなります。物流側が正確な情報を得るには、荷主さん側から「もっと正しい情報を、しかも早く物流側に渡してくれる」必要があります。そのためには、物流側が「このデータがあれば、こんなに便利になるんだよ」というユースケースを提案し、情報連携を促すことが重要です。

「ロジックス」が実現する経営改善の具体例:KPI管理の重要性

川村: ロジックスが提供するデータ基盤は、具体的にどのような経営改善に繋がるのでしょうか?

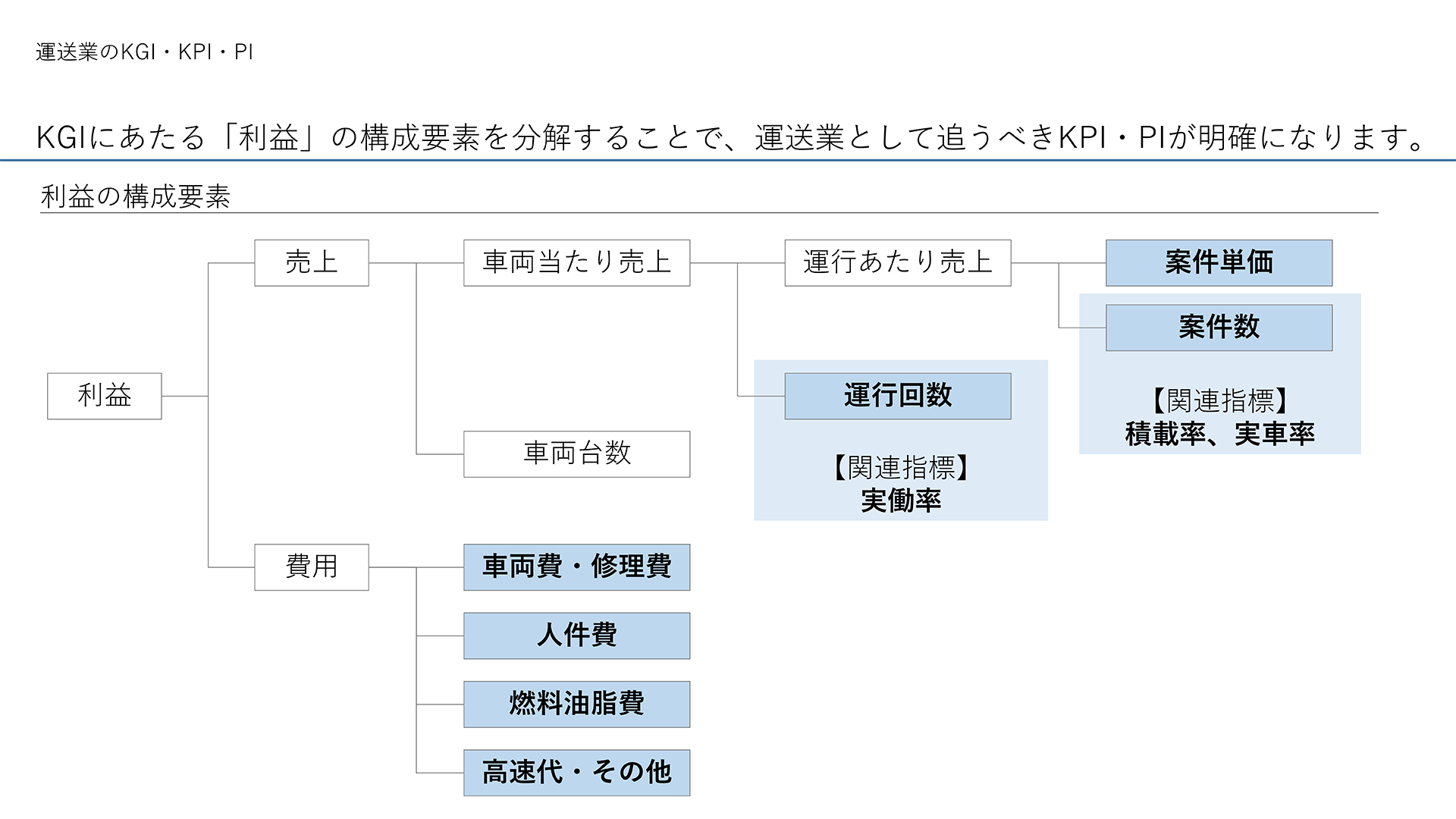

日下: 業務効率化だけでなく、売上や利益を上げていくための貢献が明確な差別化ポイントです。これはKPI管理の世界です。KPIとは、事業の目標達成度合いを評価するための指標のことです。運送業の売上やコストを因数分解すると、「車がどれだけ動いているか(実働率)」「動いている車にどれだけ荷物が積まれているか(積載率)」「帰りの便に荷物が積めているか(実車率)」という三つのKPIが非常に重要になります。

川村:そのKPIをきちんと取れている会社は少ないと伺っていますが、なぜなのでしょうか?

日下:残念ながら、これらのKPIを網羅的に正確に取れている会社は、私は見たことがありません。多くの運送会社は「車が動いているか」を気にしますが、それは数あるKPIの一つに過ぎません。ロジックスでデータを可視化すると、意外な真実が見えてきます。車の稼働率は高くても、運行回数や平均単価が低いことで、実際には赤字になっているケースがあるのです。

データ分析が明かす「動いていても赤字」の真実

川村:稼働率が高くても赤字というのは衝撃的ですね。具体的な事例で、非常に分かりやすいものをお願いします。

日下:ある月のデータで見てみると、車の実働率は平均90%と高く見えます。しかし、運行回数で割り戻すと、5回近く動いている車から0.6回しか動いていない車まで、大きなばらつきがあります。例えば、ある車両は月に61回も運行していますが、平均単価が1万4000円と低いため、月収が86万円にしかならず、いくら走っても赤字になっていることが判明しました。運行しているのに利益が残らない、まさに「燃費の悪い状態」です。

川村:「動いているのに赤字」という状況は、データがないと気づけませんね。

日下:まさにその通りです。このデータをお客様に見せると、当初は「俺の荷物が赤字なわけない」と反発されることもありましたが、2年ほど実測を重ねて説得し、最終的にはその赤字路線を止められました。経営者は「車を動かして稼ぎたい」と思いますが、動かすことで本当に利益が残るのか、という目線でデータに基づいて車を動かせる会社は非常に少ないのが、運送業界の大きな課題です。最終的には、本当に60台の車が必要なのかと見直し、採算のよい運行に絞り、時には減車することで、財務諸表を健全化し、経営全体の健全化を目指す提案もしています。ロジックスは、この可視化までをシステムの責務として提供しています。

「ロジックス」の未来展望:運送会社間の連携と業界全体の効率化

川村:ロジックスの導入は、単なる業務効率化に留まらず、経営戦略そのものに影響を与えるのですね。今後の展望についてお聞かせください。

日下:はい。ロジックスは現在、運送業の荷物、ドライバー、トラックの情報を一元管理できる仕組みになっていますが、次のステップとして「運送会社同士の連携強化」に力を入れています。運送業界は、自社だけでは荷物を運びきれない、あるいは荷物が足りないといったケースが多く、協力会社との持ちつ持たれつの関係で成り立っています。

川村:具体的にはどのような連携を目指しているのでしょうか?

日下:ロジックスユーザー同士であれば、配車依頼から配車実績の報告、請求書のやり取りまで、全てロジックス間で完結する世界をつくっていきたいと考えています。現在、ロジックスの全国シェアも上がってきており、ユーザー同士のシームレスなやり取りを可能にする基盤構築に注力しています。

川村:他のシステムとの連携はどのように進められていますか?

日下:既に、動態管理システム、勤怠管理システム、点呼データ、スマホアプリなど、さまざまなシステムとの連携をかなり進めています。弊社システムは比較的車両台数が多いお客様が対象ですが、トラックが5台や10台程度の小規模事業者向けのシステム会社とも連携を進め、業界全体のエコシステムを構築しようとしています。それから、ロジックスを「卒業」してステップアップできるような連携も視野に入れています。

アセンド株式会社の創業背景と使命

川村:大変興味深い未来ですね。最後に、アセンド株式会社の設立のきっかけや背景についてお伺いできますか?

日下:私は2020年3月にアセンド株式会社を創業しました。それまではコンサルティングやシンクタンク業界で、行政や業界団体と共に物流業界の政策提言に携わっていました。2019年に日本ロジスティクスシステム協会が発表した「2030年には物流供給が35%不足する」という数字の推計にも関わっていました。

川村:なるほど、まさに物流業界の課題を深く理解されているからこその創業なのですね。

日下:はい。長年、外から業界を見ていて、「正しい姿を言うだけでは変わらない」と痛感しました。運送会社さんのデジタル化の遅れは皆が知っていても、誰も解決できていない。そこで、自分自身で運送業に特化したクラウド型ERPが必要だと考え、会社を立ち上げました。2020年3月というコロナ禍での創業でしたが、この5年間、お客様と向き合いながら開発を続けてきたことで、多様な運行形態に対応できるシステムに成長させることができたと考えています。アセンドの使命は「物流の真価を開き、あらゆる産業を支える」こと。私たちは単なるSaaS企業ではなく、テクノロジーとプロフェッショナルの力で物流業界の構造転換に挑戦することを使命とし、社会課題に正面から取り組み、価値のある仕事を続けていきます。

川村:日下社長、本日は大変貴重なお話をありがとうございました。物流業界が直面する課題と、それを解決する「ロジックス」の可能性、そしてアセンド株式会社様の未来への強い意志がよく分かりました。

日下:こちらこそ、ありがとうございました。

企業プロフィール

会社名:アセンド株式会社

本社所在地:東京都新宿区市谷砂土原町2-7-19田中保全ビル3階

設立:2020年3月