目次

自動化技術のプラットフォーム「Mujin OS」を提供する株式会社Mujin Japan。深刻な人手不足に直面する物流・製造業界に対し、ソフトウェア主導の革新的な自動化ソリューションで現場変革に挑戦しています。

今回は、従来困難とされていた複雑作業の自動化を実現し、展示会を戦略的マイルストーンとして急成長を続ける株式会社Mujin Japan 取締役CEOの荒瀬勇さま(以下、敬称略)に、現場目線を重視した自動化戦略と工場内物流という新たな成長領域について、お話をうかがいました。モデレーターを務めるのは、株式会社ロジテック代表取締役の川村です。

展示会への集中投資が生む二つの効果

川村: まずお聞きしたいのですが、Mujin Japanさんは展示会でとても印象的な出展をされていますね。かなり力を入れていらっしゃるのでしょうか?

荒瀬: そうなんですよ。Mujinは普通の広告にはあまりお金をかけないんですけれども、展示会だけは非常にお金をかけるんです。毎年、ロボット展と国際総合物流展には、ものすごい投資をして出展しています。

川村: 展示会ってピンキリでいくらでもお金をかけられますが、そこまで投資する理由は何ですか?

荒瀬: 展示会には大きく二つのメリットがあるんです。まず一つ目は、お客さんが実際に物を見て「本当に大丈夫なのか」を確認できることです。特に日本の物流系のお客さんは、実物を見ないと購入されないケースが多いんですね。だから展示会でPOC(概念実証)をやってしまうんです。

川村: なるほど、展示会がそのまま実証の場になるということですね。

荒瀬: はい。見てもらって「あ、これいいじゃん。これも買って帰っちゃおう」みたいなパターンで、しっかりとクロージングまでできるんです。二つ目のポイントは、うちの開発スピードをアップさせることです。展示会に向けてしっかりとしたものを開発するという目標があることで、開発のペースが上がるんですね。

川村: つまり展示会が事業の中でマイルストーンのような役割を果たしているということですか?

荒瀬: その通りです。うちのコンセプトとして、毎回、展示会では新しいものを出して、その展示会で一番いいものを見せようという気持ちで取り組んでいます。

川村: 展示会でのプレゼンテーションも印象的ですが、あの方は社員の方ですか?

荒瀬: 実は社員ではなくて、実演販売士の方にお願いしているんです。元々はコンパニオンさんにプレゼンしてもらおうかと考えた時期もあったんですが、物を売る仕事でもあり、未来を売る仕事でもあるので、実演販売のプロにお願いすることにしました。その場でどんな商品が来ても売れる、未来を届けるプロフェッショナルですからね。

川村: 確かに売ることにおけるプロですもんね。でもお客さんから「いくらですか?」って聞かれませんか?

荒瀬: よく言われます(笑)。「いや、ごめんなさい。私、社員じゃないので、隣の人に聞いてください」みたいな感じになりますね。

Mujin OSが実現する「考えるロボット」の革新性

川村: 初めての方もいらっしゃると思うので、Mujinさんって何の会社なのか、一番適切な表現を教えてください。

荒瀬: 基本的には自動化を専門とする会社です。自動化の中でも、コンサルティングから実際の実装まで、トータルでワンストップの自動化を提供する会社だとお考えください。

川村: 他社さんとの違いは何でしょうか?

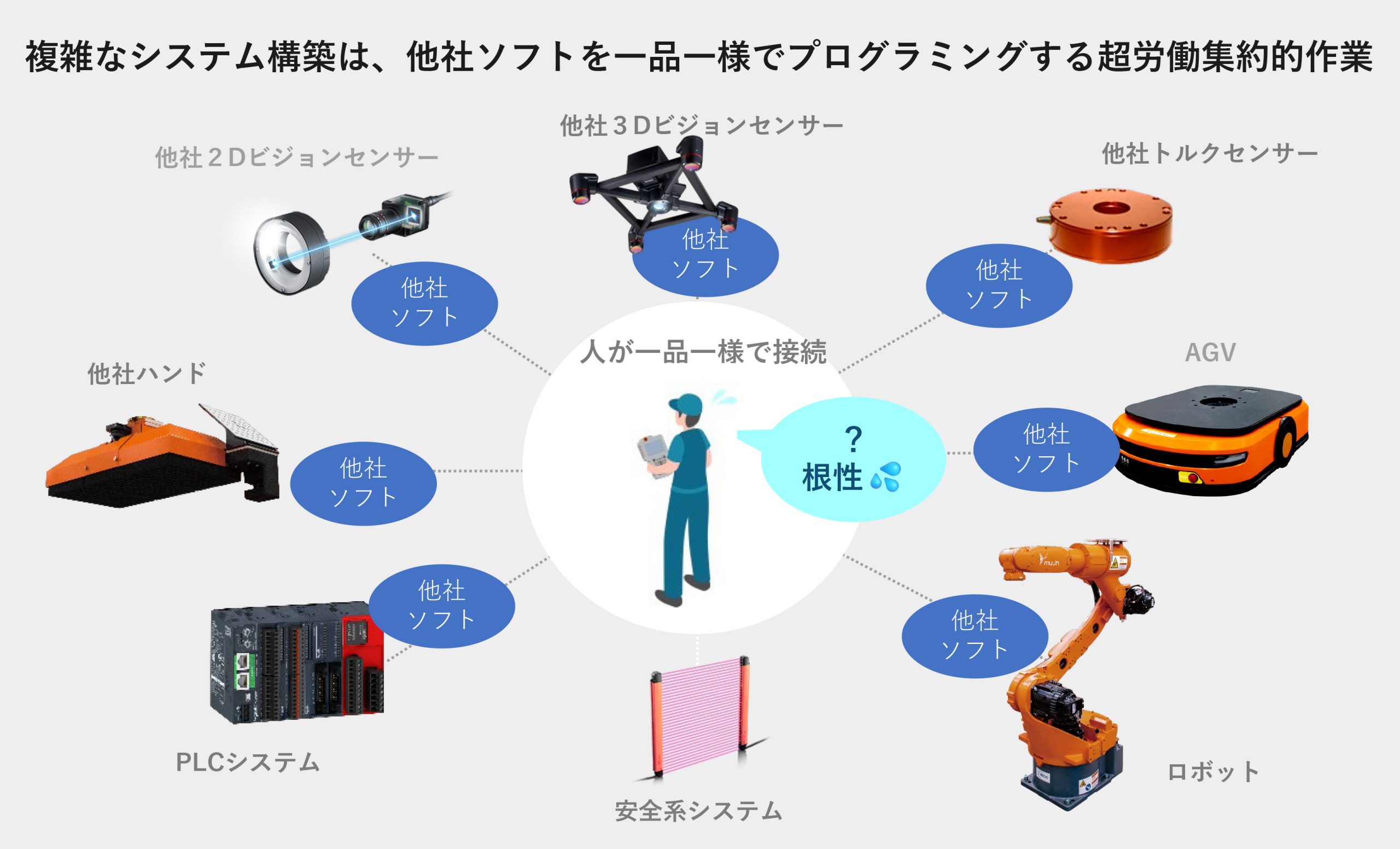

荒瀬: 例えば他社だと「ハードウェアつくってます」「AGVつくってます」「自動倉庫つくってます」「ロボットつくってます」とありますが、我々のポイントはソフトウェアが中心だということです。「Mujin OS」という自動化のプラットフォームを提供していて、それをベースに自動化をしています。

川村: それによって何ができるようになるのですか?

荒瀬: 今まで難しかったことが自動化できるようになります。例えばピッキング作業です。ピース単位のピッキングやケースのピッキング、ダンボールのパレタイジング(積み上げ作業)などは、今までは決まった動きしか自動化できませんでした。でもいろいろな商品、パターン、使い方があって自動化は結構難しかったんです。そこを我々のソフトウェア技術で解決してきました。

川村: 課題があってソフトウェアに行き着いたのか、ソフトウェアの強みがあってこの分野に入ったのか、どちらでしょう?

荒瀬: 後者です。ソフトウェアの強みがあって、これをどの領域で活かせるかを考えました。元々はロボットの動作制御をコアにするソフトウェアの会社だったんです。従来のロボットは、手をX方向に100mm動かして、Y方向に100mm動かして、Z方向に100mm動かして、ここで開く・閉じるといったことを全部プログラミングしなければいけませんでした。それをロボットが自分で考えて動くようにしたのが、我々の元々のコア技術なんです。

川村: それを物流に活用しようと考えたわけですね。

荒瀬: はい。それで、アスクルさんと協業して、アスクルさんのピースピッキングを自動化しましょうというのが物流業界へ参入するきっかけでした。

物流業から始まり製造業へも拡大

川村: そういうきっかけがあったんですね。製造業とも相性が良さそうですが、現在のお取引の構成はどうなっていますか?

荒瀬: 実は今までは物流が大きかったんですけれども、最近は製造業が増えてきています。今年は製造業の方が少し増えて、製造6、物流4ぐらいの比率になりそうです。

川村: これは物流が落ちたのではなく、製造業が伸びているということですね?

荒瀬: そうです。全体の市場規模は物流より製造業の方が大きいので、その影響だと思います。

川村: 製造業でのニーズが増えている理由は何ですか?

荒瀬: 明確にあります。キーワードは「工場内物流」です。製造業では、組み立てやプレス、溶接などはすでに自動化されていました。つまり「点」は自動化されているんです。ただ、工場での受け入れ、出荷、一時保管など、点と点を繋ぎ合わせるところが今までアナログだったんですよ。

川村: なるほど、継ぎ目のところですね。やっぱりそこはアナログが多いんですか。

荒瀬:そうですね。製造業では各部門のプロはいても、サプライチェーンの最適化はされていないケースが多いという印象があります。

川村:逆に、物流だけとか製造だけという単一的な業務を請け負っている会社だと、活用されにくいんでしょうか?

荒瀬:そんなことはありません。そういう会社さんでも、我々のソリューションは活用されています。例えば物流に特化しているところでも、保管系、搬送系、ピッキング系がありますし、製造の工場だけでも必ず何かしら搬送はあるので、そういう部分で活用機会があります。

川村: 確かに、そうですね。

荒瀬:ただ、自動化することで本当に効果が出るかどうかはわかりません。1日に2時間しかない作業をわざわざ自動化する必要はない。しかし、たとえば別の工場の作業と集約して16時間にすれば、自動化することで大きな効果を生むことができます。

売り込まない提案が生む信頼関係

川村: 自動化した方がいいのか、今のまま手でやった方が効率いいのか、そういうアドバイスもいただけるのですか?

荒瀬: もちろんです。我々にはコンサルティング部隊がいて、お客様の立場に立って、まずは分析から始めます。自動化の提案からは始めません。まずはお客様の現場に入って、何が問題で何が課題かを率直に見ていきます。

その上でデータ化をして、数値で見ていきます。過剰在庫になっていないか、物流フローの中でボトルネックになっているポイントがないか、拠点配置は最適かなど、そういった課題を全て数値化します。その中で「これはこう改善できる」という中に、自動化があったりなかったりという形で、お客様にとって良い提案を行います。

川村: 数字で示していただけるのはありがたいですね。「売りたい前提の答えじゃないか」と思うこともあるので、数字があると正しい答えだと思えます。それに、今後の進め方について相談できるだけでも、価値がありますよね。

荒瀬: おっしゃる通りです。自動化ソリューションがたくさん出ていますが、「本当にいいの?うちの会社に合うの?」ということを適切に判断する能力がある人材を育てたり採用したりするのは、非常に時間がかかるんです。1年、2年はかかります。

川村: 技術の進歩は早いですもんね。

荒瀬: そうです。1年、2年頑張って育ててようやくできた時に「じゃあ今から検討します」となったら、時代に取り残されてしまいます。そういったところを、例えばMujinに相談すれば3ヶ月ぐらいで解決してしまう。時間を、未来の時間をお金で解決する。さらにそこからノウハウにしてもらって自社の人材を育てる形で、物流業界全体や製造業全体のみんなの能力が上がって、より効率よく動かせる社会にしたいですね。

川村: 競合ではなく協力会社だという考え方ですね。

多様な業界出身者の知見融合がもたらす客観性

川村: 社員の育成で、自社の商品を理解するのはもちろん、他社との違いも説明できる必要がありますよね。結構大変じゃないですか?

荒瀬: それは結構大変ですね。ただ、我々は採用の中でいろんな分野のスペシャリストを集めています。自動車業、製紙業、重工業、物流業、流通業、小売業、卸業などいろいろなところから人材を集めて、またMujinにもたくさんのノウハウがあるので、そのノウハウを融合させて、お客さんにとっての理想の形を、より客観的でロジカルな提案をさせていただいています。

川村: 他社さんとの比較もできるし、スペシャリストの方がいるからこそ、答えに正しさが追加されていく、頼もしい存在ですね。

荒瀬: ありがとうございます。いろいろなメーカーやベンダーのものを組み合わせて提案することもあるんですよ。自社の製品もありますが、我々のソフトウェアを使って、そういった製品と合わせて提供するパターンもあります。ただ、我々は提案してコンサルティングするだけで終わりではありません。「いいね」となったら「あとはMujinに任せてください」という風に、最後まで責任を負ってデリバリーできるのも強みです。

現場デリバリー経験が変えた企業文化

川村: そういう企業文化は昔からあったのですか?

荒瀬: 最初の頃は技術ドリブンというか、プロダクトアウト的な視点が大きかったです。ただ、現場が始まってデリバリーしてくると、現場視点がすごく重要になってきました。その境目が大きかったのは2017年、2018年頃だと思います。

川村: 何かきっかけがあったのですか?

荒瀬: 当時、中国の企業さんにロボットを約20台納めたんです。世界で初めて完全に無人の倉庫で、そこにロボットを入れたり、日本でも新潟のセンターでデパレタイジング(荷物を取り出す作業)のロボットを現場に入れたりしました。そうなってくると、今までは検証機が多かったんですが、現場環境では24時間365日動きます。

川村: 展示会では見えない部分ですね。

荒瀬: そうです。止まったらどうすればいいか、その時の対応はどうするか。お客さんも投資に対する効果を気にするので、実際どのくらいかかって、どれぐらいの生産性が出たかに向き合わなければいけなくなりました。その結果、今、会社として残っていて、まだまだいろいろなロボットを提供しているのは、そういった期待にしっかりと応えてきた結果だと思っています。

川村: いろいろな企業様に取材させていただいて見えてきた法則があります。IT会社目線やシステム目線、投資家目線でつくっている会社さんは苦しんでいて、最後に生き残るのは現場目線だとおっしゃる会社さんが活躍されているイメージなんです。

荒瀬: そうですね。お客さんファースト、顧客ファーストです!

川村: 現場目線を大切にしながら、業界全体の発展に貢献していくということですね。本日は貴重なお話をありがとうございました。

Mujin Japan株式会社さまとの対談は、以下のURLから見やすくまとめた動画でもご覧いただけます!

企業プロフィール

会社名:株式会社Mujin Japan(Mujin Japan, Inc.)

本社所在地:東京都江東区辰巳3-8-5

設立:2024年4月(親会社の株式会社MUJINは2011年7月)