各種ホワイトペーパー

無料ダウンロード

物流関連二法が改正されたいま、企業は何から手をつけるべきか――?

2025年4月に『物資の流通の効率化に関する法律』(以下、「物流効率化法」といいます。)と『貨物自動車運送事業法』(これらを総称して「物流関連二法」といいます。)の改正が施行され、さらに施行から2ヵ月後の6月にも『貨物自動車運送事業法』の改正法が公布されて、対応に悩んでいる事業者の方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、運送事業者の約9割を占める“保有車両台数150台未満・前年度の利用運送量100万トン未満”の中小規模のトラック事業者(軽トラック事業者を除く)にフォーカスして、“いますぐ取り組むべきポイント”を、株式会社ロジテックを含むキャムコムグループの法務全般を担当する豊田泰行弁護士に聞きました。(聞き手:株式会社ロジテック代表取締役 川村)

“物流関連二法の改正”とは?

川村:私がさまざまな運送事業者さんや荷主さんとお話しさせていただくなかで、今回の相次ぐ法改正に混乱していらっしゃる方も少なくないと感じています。

最初に、この“物流関連二法改正”の概要を教えてください。

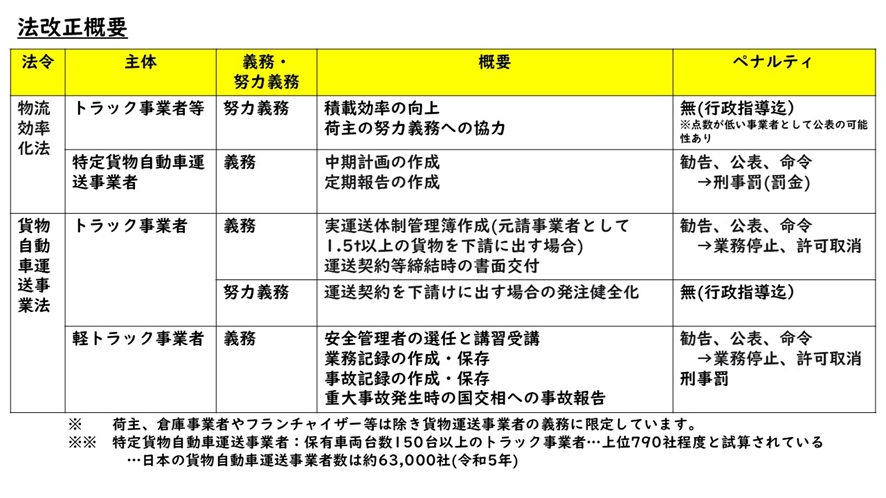

豊田:今年の4月から改正法が施行された物流関連二法とは、『物流効率化法(物資の流通の効率化に関する法律)』と『貨物自動車運送事業法』を指します。主に、下表のような点が改正されました。

改正の背景には、トラックドライバーの時間外労働の年間上限が960時間までとなる等の規制強化によって物流の停滞が懸念された“2024年問題”への対応や、荷待ち時間の削減や事業者間取引の透明化をはじめとする物流業界の課題解決のための取り組みの推進があります。

川村:私も含めて、2つの法律が4月に改正されて、さらに立て続け6月に『貨物自動車運送事業法』が改正されると決まったため、詳細を完全に把握できていない方も多いと思います。各改正の内容や2度の改正のちがいなどについて教えてください。

豊田:わかりました。『貨物自動車運送事業法』については2025年4月に施行された内容を「現行法」、6月に公布され今後施行されるものを「新法」と呼んで説明します。

まず、『物流効率化法』は、「すべての荷主や物流事業者が、荷待ち・荷役時間の削減などを通じて“業務の効率化”や“働くひとの疲弊の軽減”を実現する」ことが目的です。

特定事業者(トラック事業者の場合、保有車両台数150台以上)になりますと来年度から中期計画の作成等の義務を負うことになりますが、それ以外の事業者に関しては積載効率の向上等が求められますものの努力義務にとどまりますので直接的な影響は限定的と言えます。

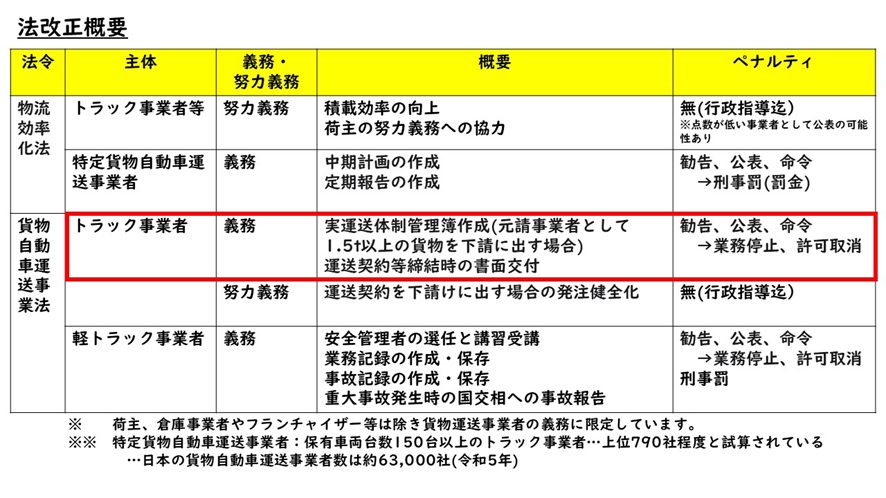

一方、『貨物事業者運送事業法』の改正では、物流業界の多重下請構造を是正し実運送事業者が適正運賃を受け取ることを目的としています。そして、現行法において荷主と運送会社に対する“実運送体制管理簿の作成”や“取引の契約時の書面交付”等が義務付けられました。

※全日本トラック協会作成・国土交通省監修『改正貨物自動車運送事業法の解説~トラック事業者の取引に対する規制的措置について~(以下、改正貨物自動車運送事業法の解説)』2025年より抜粋

また、新法の改正内容では、特に注目すべき点として以下が挙げられます。

①実運送体制管理簿の作成者(元請)の範囲の変更(利用運送事業者も元請になる)

②トラック運送事業(貨物自動車運送事業)許可の5年ごとの更新制度の導入

③国土交通省の定める適正原価以下での受託の禁止

なお、上記①は公布から1年以内の施行ですので来年6月までには施行されますが、②③は公布から3年以内すなわち2028年6月までのどこかからの施行になります。

“いますぐ取り組むべきこと”は、まず“義務”から

川村:さまざまな点が改正されていて、さらに“義務”と“努力義務”も混在していますが、中小規模のトラック事業者さんが“いますぐ取り組むべきこと”は何ですか?

豊田:最初からすべての改正に対応することはむずかしいかもしれませんから、“いますぐ取り組むべきこと”となると、優先順位としては、まず“義務”とされているものから取り組むべきでしょう。

具体的には、『実運送体制管理簿の作成』と『運送契約締結時の書面交付』の2つから優先的に取り組むべきでしょう。

ほかにも、取り組むべきことの優先順位を付ける際にポイントになるのが違反に対する“ペナルティの重さ”です。

川村:ペナルティとは、どのようなものですか?

豊田:ペナルティには、まず罰金や懲役等の刑罰と過料等を課される秩序罰の2種類の「罰」があります。また、厳密には「罰」ではありませんが、事業者にネガティブな影響を与えるものとして行政処分(業務停止、許可の取消し等)もあります。

今回の改正の『実運送体制管理簿の作成』と『運送契約締結時の書面交付』に関しては、どちらも罰金や過料等の「罰」は定められませんでしたが、行政指導や勧告、命令、公表の対象になり得ますし、程度がひどい場合には業務停止や許可取り消しなどの行政処分につながる可能性があります。

川村:行政指導を受けるのは、どのようなケースでしょうか。

豊田:一般的には、“義務”を怠っている場合に行政指導を受けることが多いでしょう。行政指導を受けたら、基本的には従って対応を改善した方が良いでしょう。

義務違反が見つかった場合、一般的な流れとしては、行政指導→勧告→命令→公表の順番になります。そもそもですが、行政指導には法的拘束力はなく、あくまでも任意のアドバイス・お願いです。次の勧告も法的拘束力はありません。ただし、従わないと命令・公表につながります。

そして、命令まで出すのは「違法だ」という確信がある場合でしょうから、従わないと業務停止等の行政処分に至る可能性を否定できません。

川村:義務にはなんらかのペナルティがあるのに対して、努力義務は「結果が出ていなくても、努力したんだから大丈夫だろう」という考え方もできそうですよね。

豊田:たしかに、努力義務に違反しても、出されても注意・指導です。努力義務を果たさないだけで「違法」と判断されて処分や罰を科されることはありません。

ただ、いわゆる“トラックGメン”等がチェックするポイントにはなる可能性はあります。そこで、トラックGメン等から要注意の事業者だと思われますと、チェックの目が厳しくなり指導や処分等を受けやすくなる可能性はゼロではありません。

川村:直接的なペナルティがないからと言って、あまり軽視し過ぎるのは危険ということですね。

左から弊社の川村、豊田弁護士

『実運送体制管理簿』に関する、現行法と新法のちがい

川村:いますぐ取り組むべき義務である『実運送体制管理簿の作成』と『運送契約締結時の書面交付』について、詳しく教えてください。

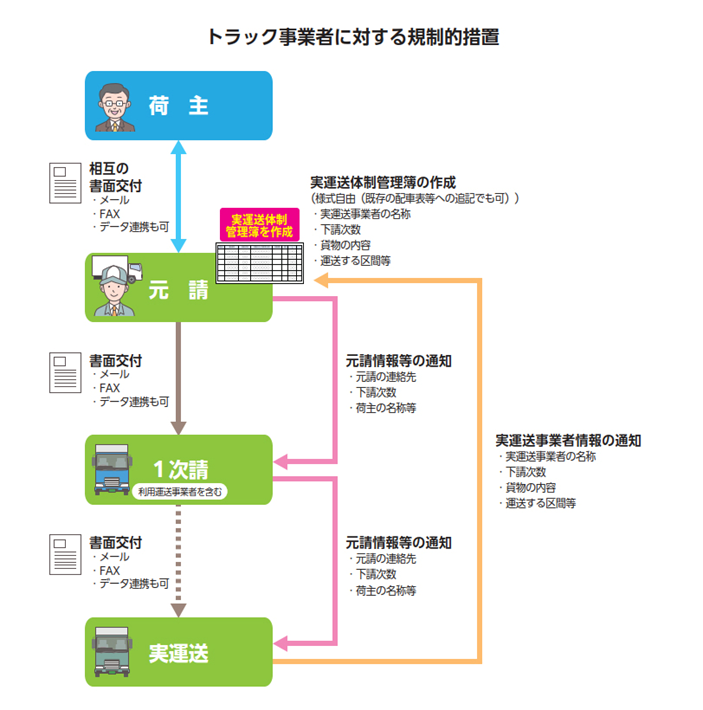

豊田:そもそも、実運送体制管理簿とは、“貨物自動車運送事業において、荷物の運送を実際に行った運送事業者の名称、請負階層、運送区間などを記録する書類”です。

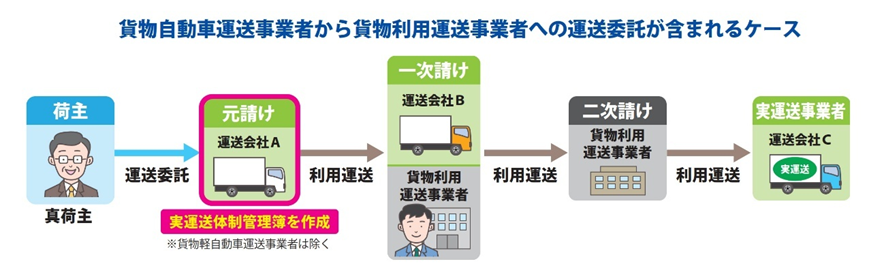

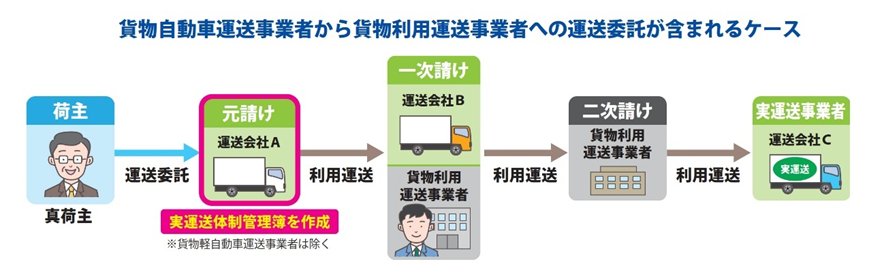

【実運送体制管理簿作成の対象となる流れの一例】

※『改正貨物自動車運送事業法の解説』より抜粋

原則として、「元請けとなるトラック事業者が“1.5トン以上の貨物の運送”を引き受けて、その運送を自社で完結せず、他業者に運送委託した」場合に作成義務があります。元請けが自社ですべての運送を行った場合は、そもそも元請けにならないので作成不要です。

また、運送完了日から1年間保存する義務も課せられます。

川村:作成の義務を負うのは、誰ですか?

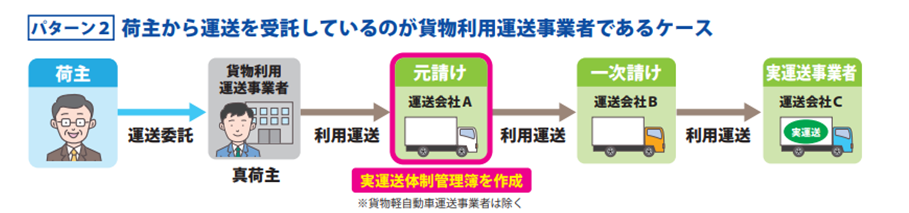

豊田:真荷主から運送依頼を直接受けた事業者=“元請け”で、現行法と新法では、以下のように真荷主と元請けの定義が変更されました。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

【現行法】

真荷主/自分の事業について貨物自動車運送事業者に運送を依頼する荷主。貨物自動車運送事業者は真荷主とならないが、貨物利用運送事業者は真荷主になれる。

元請け/真荷主から直接依頼を受け、再委託を行った貨物自動車運送事業者。

↓

【新法】

真荷主/自分の事業について貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者に運送を依頼する荷主。貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業者いずれも真荷主とならない。

元請け/真荷主から直接依頼を受け、再委託を行った貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

川村:現行法では貨物利用運送事業者が元請けにならなかったのが、新法では元請けになるとしたのですね。

豊田:そのとおりです。新法では、「自分の荷物を誰かに運んでほしいとお願いしたひとが“真荷主”で、その依頼を直接引き受けたひとが“元請け”」というシンプルな形になりました。

現行法では下図のように貨物利用運送事業者が荷主から最初に依頼を受けると真荷主であり元請けならないとされたのですが、そもそも運送会社(貨物自動車運送事業者)のほとんどが貨物利用運送事業者でもあります。そのような運送会社が運送委託を受ける際に、今回は真荷主なのか元請なのか都度判断できるかというと現実的ではなかったということなのでしょう。

※『改正貨物自動車運送事業法の解説』より抜粋

『実運送体制管理簿』を作成する際の注意ポイント

川村:実運送体制管理簿(以下、管理簿)に記載する具体的な内容を教えてください。

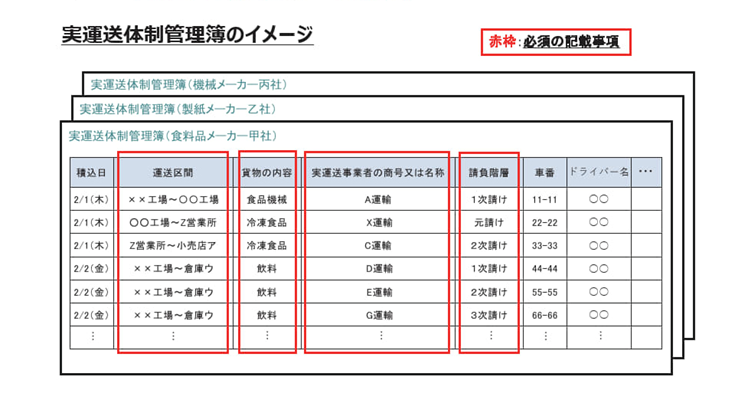

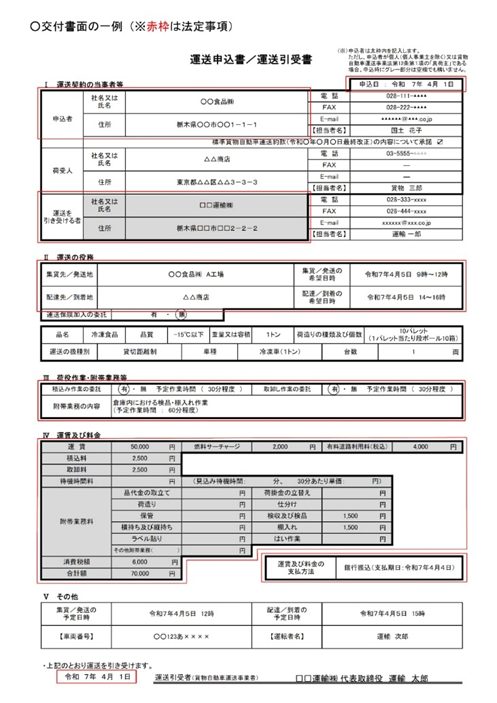

豊田:以下の図のように、積込日(運送日)や運送区間、貨物の内容、実運送事業者の名称、請負階層(「何次請け」か)、車番などを記載します。下図の赤枠で囲った部分が、記載必須の事項です。

「誰が、何を、いつ、どこへ、何次請けとして、実際に運んだか」という商流がきちんとわかるようにすることがポイントです。

※『改正貨物自動車運送事業法の解説』より抜粋

川村:請負階層は、どのようにカウントするのですか?

豊田:元請けを「0次」として、そこを起点に、「一次請け」→「二次請け」とカウントします。そのときに気をつけるべきポイントは、「途中に入る“実運送を行わない貨物利用運送事業者”も、請負階層としてカウントする」ということです。

以下のフロー図(再掲)の場合、「二次請け」と表記されている貨物利用運送事業者も、請負階層の1つにカウントされます。ですから、フローの最後(右端)にある運送会社Cは、「三次請け」になります。

そして、さらに大切なポイントは、実運送を行っていない事業者は、「請負階層にはカウントされるが、管理簿上に事業者名などを含め記載する必要がない」ということです。

この管理簿は「実運送の実態(体制)を、明確に把握・管理する」ためのものなので実際の運送を行わない事業者までは“実運送体制”として記載する必要がないと考えたのでしょう。

川村:実運送をしていなければ請負階層に含まれても管理簿上には現れないということは、例えば、運送会社Bは荷物の一部を自社で実運送し実運送しない荷物の運送を二次請け事業者に再委託していた場合、上図の「一次請け」の運送会社Bの次に、「三次請け」の運送会社が記載されるのですね。

豊田:その通りです。「二次請け」の情報は管理簿上には記載されていませんが、「一次請け」の次が「三次請け」になっているため、この間に1社入っていることはわかります。

川村:このフローのなかに「運送会社を紹介するだけ」のマッチングサービス事業者が入った場合は、カウントされますか?

豊田:「マッチングサービス」の意味が運送会社を紹介するだけであれば、カウントされません。請負階層は、実運送の有無に関係なく“運送契約(委託)”の数をカウントするものですので、「運送する」契約には一切関わらず“紹介”するだけであればそうなります。

川村:そうなんですね。カウントされる各事業者は、「フロー全体のなかで、自分は何次請けか」と理解する必要がありますか?

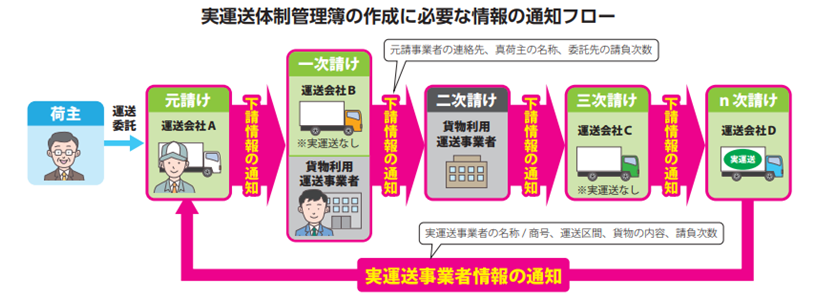

豊田:あります。そのため、管理簿の作成にあたって、元請けを含めて、それ以降の全事業者に“通知義務”が課せられます。

下図のように、「A社→B社→二次請け事業者→C社→D社」という流れで、委託先に「あなたは○次請けです」という下請け情報を通知しなければなりません。

※『改正貨物自動車運送事業法の解説』より抜粋

また、実運送を行った運送会社は、自社が運送を完了した時点で、各自が個別に元請け(A社)に自社情報を直接通知する義務があります。これらの情報をもとに、元請けのA社が管理簿を作成します。

川村:なるほど、各社間を“回覧板”のように情報を伝えて、さらに実運送を行った事業者は元請けに直接通知するという流れですね。

先ほど、管理簿の作成が必要な条件として「元請けが1.5トン以上の貨物の運送を引き受けた場合」というお話がありましたが、「1.5トン以上」とはどの時点での量ですか?

豊田:基本的に、“真荷主から元請けに運送依頼があった時点”の量で判断します。しかし、実際には「1.5トンで依頼を引き受けたが、実運送したのは1.5トン未満だった」というケースも起こると思います。この場合は、依頼時は1.5トンでの契約だったため、管理簿の作成が必要です。

川村:実際の現場では、多少の重さのズレが生じてしまうのは仕方ないかなと思います。逆に「1.5トン未満で依頼を引き受けたが、実際に運んだのは1.5トン以上だった」という場合は、管理簿をつくらなくても構わないのですか。

豊田:理屈上はそうなります。ただ、あまりにも依頼時と実運送の重量に乖離があると法規制を回避しようとしているもので「悪質だ」と判断される可能性があるかもしれませんので、一貫性のあるルールを決めて計量することが大切でしょう。

もし、実重量を量るのがむずかしい場合は、容積で換算した重量で判断しても大丈夫です。

川村:たとえば、予定していた実運送事業者が運送を突然できなくなった場合、管理簿もつくり直す必要はありますか?

豊田:実際に運送する事業者が変わりますから、作成し直す必要があります。基本的に、実運送事業者や運送する物、区間などの必須記載項目について実態に合わせた管理簿をつくることになります。

現行法と新法のどちらに合わせて作成すればいい?

川村:現在(2025年9月)は現行法が適用されていて、新法については「公布(2025年6月)から1年以内」に施行される予定です。

いままでお話しいただいたように、現行法と新法では“真荷主・元請けの定義”などが異なりますが、現時点で現行法・新法のどちらに合わせて管理簿を作成すればよいですか?

豊田:あるべき姿は、新法が施行されるまでは現行法に合わせ、新法が施行されてからは新法に合わせてというものになります。ただ、どちらかだけという話でしたら悩ましいところではありますが、新法ベースかなと個人的には思います。

来年に改正されることは決まっていますし、そもそも現行法がワークしないであろうから現行法の施行からわずか2月で新法が公布されたのでしょうから「いまは現行法で作成して、新法施行後すぐに改めて新法に合わせてつくり直す」のは難易度が高いのだろうなと。

川村:施行が決まっている新法に向けて準備を進めているのですから、行政機関から怒られることはありませんよね(笑)。

豊田:(笑)。厳密にはルールに沿っていないので、もし怒られたら素直に事情を話して謝って、その指摘内容に沿って修正していただければと思います。

一番問題なのは、「どうせ変わるんだから、新法が施行されてからやろう」と考えて、何も準備しないことです。「対応しようとしていたが不備があった」ことと「まったくやってませんでした」では、違反という意味では同じでも、後者では弁明の余地がないので与える印象が全く違います。

『運送契約締結時の書面交付』に対応するために

川村:契約時に契約書を交わすのは、ある意味で当然だと思えますが、物流業界では当たり前とは言えないのが現状かと思います。その契約書面の交付が現行法で義務化されて、新法でも変更はないということですね。

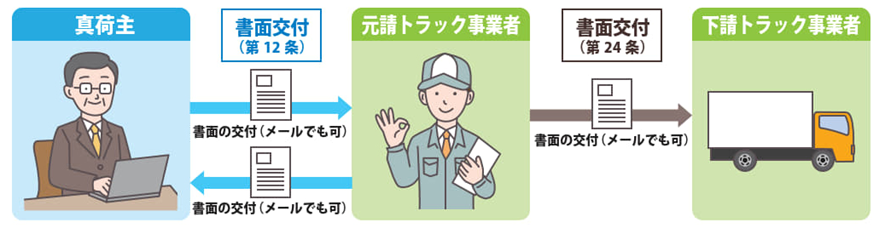

豊田:そうです。『運送契約締結時の書面交付(以下、書面交付)』とは、シンプルに言えば「他事業者に運送を依頼するときは、必ず契約書を交付して、書面を1年間保存しなければならない」という義務です。契約相手が承諾すれば、メールなどの電磁的方法で書面を交付しても構いません。

※『改正貨物自動車運送事業法の解説』より抜粋

川村:真荷主も含めて、その運送に関わるすべての事業者間で書面交付を行わなければいけないのですね。

豊田:はい。すべての“運送契約”に適用されて、貨物利用運送事業者も含まれます。

交付書面には、以下の事項を記載します。

●運送の役務の内容・対価

●運送役務以外の荷役作業・附帯業務などが含まれる場合には、その内容・対価

●その他、特別に生ずる費用に係る料金(高速道路利用料、燃料サーチャージなど)

●契約の当事者の氏名・名称、住所

●運賃・料金の支払方法

●書面を交付した年月日

など

※『改正貨物自動車運送事業法の解説』より抜粋

川村:書面の形式やタイトルは決まっていますか?

豊田:特に決められていません。真荷主と元請けはお互いに書面交付をする必要があるため、“契約書”という形で1通にまとめて作成したほうがよいでしょう。元請け以降は一方的に委託先への書面を交付することになるので、“発注書”でも大丈夫です。

また、たとえば「基本契約の書面を交付して、個別の発注はメールで行う」と事前に決めておくのも1つの方法です。その場合、附帯業務が個々の運送で異なることになった場合などにそうした変更点をメールに記載することを忘れないよう注意が必要です。

川村:書面交付は義務とのことですが、違反した場合、罰則や行政処分の対象になりますか?

豊田:刑罰という意味での罰則はありません。ですが、国交省はQ&A(※)で「貨物自動車運送事業者はトラック法第33条に基づく行政処分の対象となる可能性がある」と述べており行政処分の対象となる可能性は否定できません。

また、荷主についても、Q&Aの中で「トラック・物流Gメンによる是正指導の対象となる可能性がある」とされています。ですから、トラックGメンや物流Gメンがこの書面の有無や内容をチェックする可能性は高いと考えておいたほうがよいでしょう。

※国土交通省「改正貨物自動車運送事業法Q&A」2025年

『トラック運送事業許可の更新制度』と『適正原価の厳守』にも注意を

川村:ここまで“いますぐ取り組むべきこと”として、『実運送体制管理簿の作成』と『運送契約締結時の書面交付』についてお聞きしてきましたが、ほかにも今回の2法改正で注意すべきことはありますか?

豊田:以下が、6月に改正された『貨物事業者運送事業法』の概要です。

このなかで、施行時期について「公布(2025年6月) から3年以内」とされておりまだしばらく時間はありますが、『トラック運送事業(貨物自動車運送事業)許可の5年ごとの更新制度の導入(上表の4段目)』と『国土交通省の定める“適正原価”を下回る運賃・料金の禁止(同5段目)』については、特に注意していただきたいと思います。

川村:いままでは、基本的に一度取得すれば定期更新不要だった許可の更新が必要になるのは、事業者さんにとってインパクトが大きいですね。貨物利用運送事業者を含まず、貨物自動車運送事業者だけが対象ということですが、更新の難易度は高そうですか?

豊田:詳細はまだわかりませんが、許可の基準が変わるわけではありませんので、申請時の条件や資産要件などをきちんと守りながら事業を行っていれば大丈夫でしょう。他方で、安全教育や運行の体制・管理などに関して、申請時に「きちんと行います」と約束した内容を実施していないと更新に影響を与える可能性が否定できません。

更新制度が導入された背景には「これまでは許可取得後にチェックされることがなかった各社の実施状況を適正化する」という意図があると考えられますので、基本的に「やるべきことをやっていたか」「形式要件を満たしているか」という点が調査されるのではないでしょうか。

川村:次に、『国土交通省の定める“適正原価”を下回る運賃・料金の禁止』について教えてください。

豊田:これは義務で、まだ具体的な金額は出されていませんが、国土交通省が決めた最低ラインである“適正原価”未満の運賃・料金での受託ができなくなります。

現行法に“標準的な運賃”がありますが、新法では廃止されます。代わりに新設される“適正原価”は、原価ですので、これを下回ると赤字になるであろうことを想定して設定される最低金額として、これを下回ることが禁止されます。

考え方としては“最低賃金”に近く、もしかしたらエリアによって額が変わることもあり得るかもしれません。

川村:禁止される(=義務化)ということですが、違反した場合はどうなりますか?

豊田:現時点で罰則はありませんが、行政上の義務に違反することですので、違反した運送事業者は行政指導や勧告ひいては行政処分までされるおそれが生じます。

いつ調査が厳格化されるかわからないから、“いま”取り組むべき

川村:新法の施行までには時間的猶予があるように思えますが、想定よりも自社の対応準備に時間がかかる可能性もあると思います。

事業者の皆さんが今後行うべきポイントについて、改めてまとめていただけますか。

豊田:先ほどもお話ししましたように、まずは既に義務化されている『実運送体制管理簿の作成』と『運送契約締結時の書面交付』の2点についてから対応を行うべきでしょう。

行政が「書類をつくりましょう」と義務化したのは、裏を返せば「書類を見ますよ」という意味だと捉えることもできます。また、書類というものはその場で目で見ることができるものですので行政にとって“指摘しやすい”部分だといえます。

行政上の調査においては「書面上で、やるべきことがきちんとできているか」という形式面の調査から始め、実態面の調査に入っていくことが多く、形式面さえできていない場合にはだんだん“調査の目”が厳しくなっていく印象があります。そうしますと、改正で義務化された2つの書類についてきちんと対応しておくことが非常に重要です。

川村:4月の施行以降、たとえば「実運送体制管理簿を作成していなくて、行政指導を受けた」といったケースはありますか?

豊田:私はまだ聞いていません。これはあくまでも私の個人的な感覚値ですが、法改正施行直後の数ヵ月間しか経っていない段階でその不備を厳しく追及することはあまりないように感じます。

川村:だからこそ、事業者さんは、いまのうちに準備を進めておくことが必要ですね。

豊田:おっしゃる通りです。いきなり完ぺきな対応をするのはむずかしいので、早い段階から準備を進めることが大切です。

川村:事業者さんは、「まだうるさく言われないからいいか」とは考えないほうがよいですね。

豊田:はい。一般論として「最初の数ヵ月くらいは、完ぺきに対応できていなくても、さすがに厳しく言われない傾向がある」というだけの話であって、行政がいつから厳しくチェックし始めるのかは分かりませんので。そして、その時期を過ぎて調査を受け、「やっていなかった」「やっていない」という状態であったとすれば、その不備について指摘を受ける可能性は相当高いと思います。

川村:それは、努力義務についても同様ですか? 新法では、元請けに対する「再委託の階層は原則二次請けまでとする」などの健全化措置が努力義務になっているので、気になる事業者の方もいらっしゃると思います。

豊田:努力義務はあくまでも「努力してね」というものですが、「努力した」「努力している」という痕跡がなければ、厳しい目で見られるようになる可能性は否定できません。

川村:行政としては、どれくらいの期間で今回の法改正の最終的な成果を出そうとしているのでしょうか。

豊田:それは分りませんが、政府は、2025年4月の施行から3年後に「2019年度を基準として、“荷待ち・荷役時間の年間125時間/人への削減”“積載率向上による輸送能力の16%増加”を目指す」というKPI(重要業績評価指標)を設定していますので、一つの目安になるのではないでしょうか。3年後のKPI達成率に基づいて、その後の法改正の有無や厳格化・緩和化を検討していくことが考えられます。

川村:ということは、そのときまでの運送事業者1社1社の対応や努力によって、3年後の物流業界全体の“景色”が変わってくるわけですね。

そう考えると、自分には関係ない“対岸の火事”だと考えずに、それぞれが“自分事”として取り組む必要がありますね。

豊田:そうですね。改正内容が多岐にわたるので、すべてを自分事として捉えるのはむずかしいと思いますが、少なくとも義務には対応し、そして努力義務に関しては対応しようとすることが大切なのではないでしょうか。

“システム化”や事業者間の連携が大切になる

川村:ここまでご説明いただいた今回の物流関連二法改正の内容は、長い目で見れば物流業界にプラスになりそうですが、目先の問題としては事業者さんにとって決して軽くはないものですね。

豊田:おっしゃる通り、物流の効率化と多重下請け構造の改善に本腰を入れた改正内容なので、事業者さんの負担は軽くないと思います。

長期的に見ると、物流業界の事業者さんや働く方々にとって適切な改正だと思いますが、行政が「短期的な混乱を、どうフォローするか」も併せて問われる状況かもしれません。

川村:“いますぐ取り組むべきこと”である『実運送体制管理簿の作成』と『運送契約締結時の書面交付』に関しても、これまでは紙の書類や電話、FAXなどのアナログな方法や個別のメールで行ってきた“事業者間のやり取り”を変える必要も出てきそうですね。

今後、案件の多様化や商流の複雑化がさらに進むと、個社や個人での対応に限界が来そうな気がします。

豊田:そういった問題を解決するために、他業界でも導入されていったように “デジタルシステム化”をする必要が高まっていくと思います。

たとえば、各社間で情報を共有して実運送体制管理簿を作成できるシステムや、契約関連書類の作成・発行・管理ができる受発注システムなどは有効でしょう。

また、「1つの案件に関わる事業者が、同じシステムでつながる」という連携も大切になってくると思います。

川村:システム化も含めて、今回の法改正に対してすべての関係者が協力して対応しながら、物流業界の今後を“自分事”として捉えることが必要ですね。