PICKUP

SERIES

シリーズ別記事

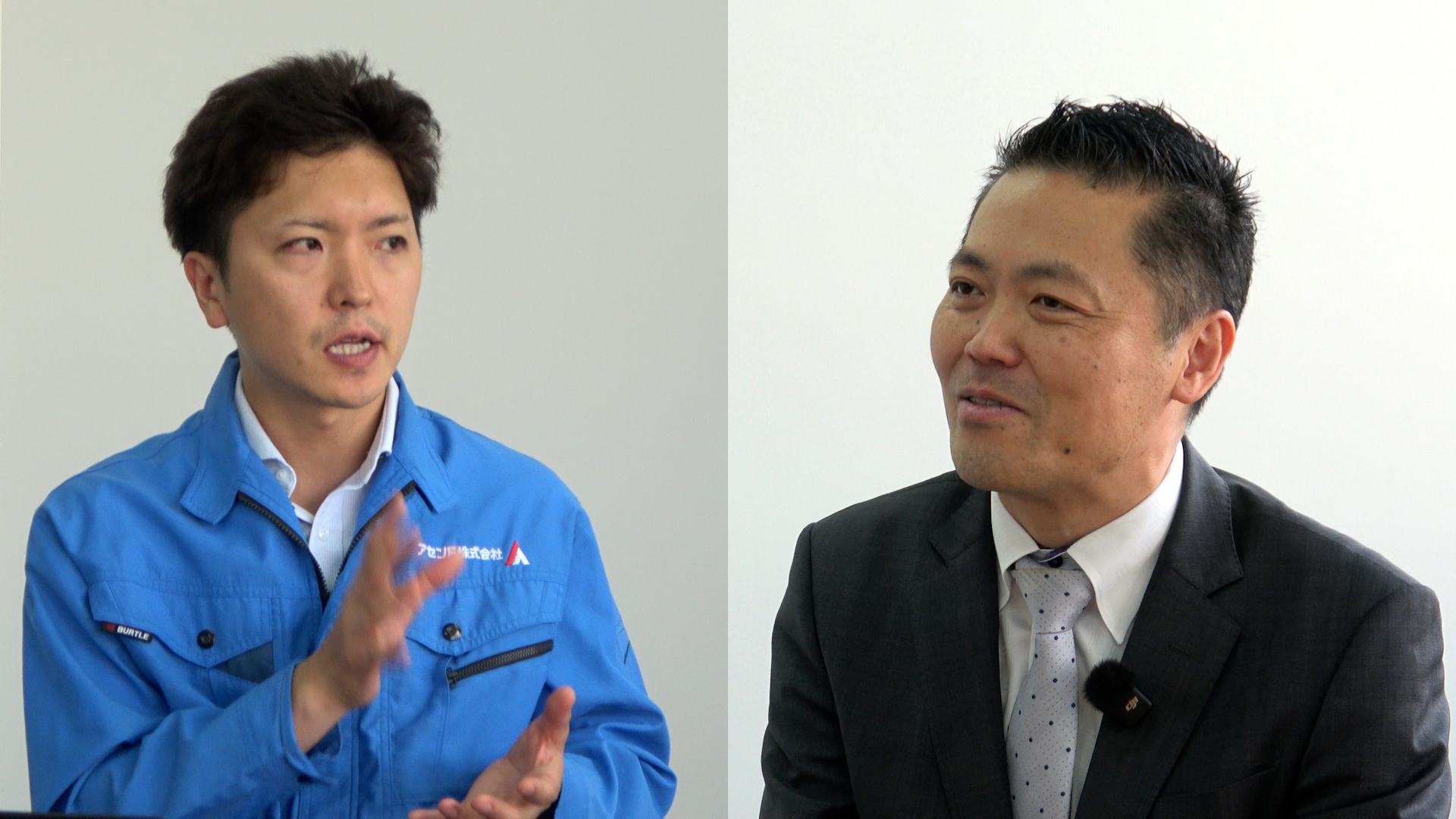

物流現場取材シリーズ

様々な現場で活躍する物流業界の「現在」をロジテック社長の川村が取材に行く

物流現場取材シリーズ【19】 物流コンサルティングがリードするDXの未来像とその実現方法

2024.09.10

物流系イベントレポート

物流業界の大規模展示会・フォーラム・その他イベントの取材レポートをお届けします

今、「第二回物流DX会議」を開催する狙いは?主催者に聞いてみた物流業界の活性化戦略

2024.10.02

【ジャパントラックショー2024レポート】

トラック業界の最前線

2024.06.17

【第5回関西物流展レポート】

未来を形作るイノベーションの現場

2024.05.14

10分でわかりやすく解説

基本から最新情報まで物流業界にまつわる話題・専門知識をわかりやすく解説します

ハイキューブコンテナとは?10分で解説

テアウェイトとは?10分で解説

コンテナシールとは?10分で解説

ネットウェイトとは?10分で解説