各種ホワイトペーパー

無料ダウンロード

目次

環境負荷削減とドライバー不足解決の切り札として注目される「モーダルシフト」。トラック輸送から鉄道や船への切り替えは理想的な手段ですが、実際には導入をためらう企業も多く見られます。

この記事では、モーダルシフトが「今」求められている3つの理由や、現場で直面する課題(輸送時間や積み替え作業)にどう対応すべきかをわかりやすく解説します。

補助金制度の活用方法や、成功している企業の事例も紹介しながら、自社で取り組むための具体的なステップをご案内します。

物流の未来を変えるモーダルシフト──今、導入を検討すべき3つの理由

持続可能な物流体制が求められている今、モーダルシフトを導入すべき理由を3つの視点からご紹介します。

環境対応と持続可能な経営への加速

環境負荷の低減は、今や企業にとって避けては通れない課題です。

モーダルシフトは、トラックから鉄道や船舶に輸送手段を切り替えることで、CO₂排出量を大幅に減らすことができ環境にもやさしく、企業のサステナビリティ(持続可能性)にも貢献。

特に鉄道輸送は、トラックに比べてCO₂排出量を約10分の1に抑えられるとされ、環境報告書や株主対応にもプラスに働きます。

また、SDGsの「気候変動対策」や「持続可能なインフラ整備」にも寄与し、企業の信頼向上にもつながるため、モーダルシフトは物流業界における重要な経営戦略の一つとなりつつあります。

2024年問題とドライバー不足への現実的対策

物流業界では、働き方改革の影響で、2024年4月からトラックドライバーの残業時間に上限が設けられました。その結果、輸送できる量が減り、物流が滞るのではないかという不安が広がっています。これが「2024年問題」と呼ばれているものです。

こうした状況のなかで、鉄道や船舶による長距離輸送に切り替えるモーダルシフトは、ドライバーの負担を軽くし、人手不足の根本的な解消につながる手段として注目されています。

特に、夜間や長距離の幹線輸送をカバーできる方法として、モーダルシフトの必要性はさらに高まっています。人手に頼りすぎない輸送体制を整えることは、将来の人材確保にもつながる大切な取り組みです。

補助金や政策支援が「今」なら使いやすい

モーダルシフトを進めるには、新しい設備を整えたり、物流のやり方を見直したりする必要があり、どうしてもお金や手間がかかるイメージがあります。そのため、導入コストへの懸念でなかなか踏み切れない企業も多いのが実情です。

しかし今は、国や自治体が支援制度を整えており、それらを上手に使えば負担をぐっと減らすことができます。たとえば、国土交通省の「モーダルシフト等推進事業」では、鉄道や船を使うためにかかる費用の一部を補助してくれます。

さらに、複数の会社が協力して配送する取り組みを助ける制度もあり、条件が合えば高い割合で補助金を受け取れる可能性もあります。こうした制度が充実している今こそ、モーダルシフトを始めるチャンスです。

なぜ現場は躊躇するのか?モーダルシフト導入の壁とその乗り越え方

モーダルシフトは理論上とても効果的な方法ですが、実際に取り入れようとすると、いくつかの大きな壁にぶつかることがあります。ここでは、よくある課題とその乗り越え方をわかりやすく紹介します。

リードタイムの不安にどう対応するか

モーダルシフトの最大の懸念点の一つが「リードタイム」、つまり輸送にかかる時間の長さです。。鉄道や船舶を使う場合、トラックほど柔軟にスケジュールを組めないことが多く、決まった時間に荷物が届かなくなるのではという懸念もあります。

しかし、これは物流工程全体を見直すことで十分に対応できます。たとえば、出荷時刻を前倒ししたり、受け入れ側の倉庫体制を調整することで、実質的なリードタイムの影響を最小限に抑えることが可能です。

さらに、注文や出荷のタイミングを管理するシステムを見直したり、荷物の現在地を追跡できる「トラッキング」を導入したりすれば、納品時間の信頼性も高まります。こうした事前の調整がポイントです。

積み替え・納期遅延のリスクを最小限にする運用設計

鉄道や船舶を使うと、トラックからの積み替え作業が必要になることがあります。この作業中に荷物が傷ついたり、時間がかかったりするリスクがあります。また、台風や大雨といった悪天候で輸送が遅れるケースも想定されます。

これらのリスクに対しては、運用の工夫で対応が可能です。たとえば、荷物をパレットやコンテナなどの大きな単位でまとめて運ぶ「ユニットロード方式」を採用すれば、積み替え作業がスムーズになり、破損のリスクも抑えられます。

さらに、異常気象のリスクを予測したスケジュールや、バックアップルートの確保も欠かせません。事前にリスクを見越して柔軟に設計することが、モーダルシフトの安定運用を支えます。

社内理解を得るためのステップと説得材料

実は、モーダルシフトを進める上で意外と大きな壁となるのが「社内の理解を得られない」ことです。特に営業部門や配送スタッフから「使い勝手が悪くなるのでは」といった懸念の声があがるケースがよく見られます。

このような懸念を払拭するには、「目に見える成果」を示すことが効果的です。たとえば、長期的なコスト試算、CO₂排出量削減率とそれによって高まる会社に対する社会的な評価や信頼感など、数字を交えて説明することで理解を得やすくなります。

また、いきなり全体で切り替えるのではなく、一部の製品やルートのみでパイロット導入(試験運用)を実施するという方法もあります。実感をともなった説得材料となって、少しずつ社内に浸透させていくことができるでしょう。

自社に適したモーダルシフトの進め方3ステップ

効果的なモーダルシフトを実現するためには、まず自社の物流の状況を正確に把握し、最適な計画を練ることが大切。ここではスムーズに移行するための3つのステップを紹介します。

現状の物流フローを可視化する

モーダルシフトの第一歩は、自社の現在の物流フローを正確に把握することです。たとえば、どこからどこへ荷物を運んでいるのか、距離はどのくらいか、どんな車両でどれだけの荷物を運んでいるのか、などの情報をデータとして整理します。

特に、1回の輸送距離が400kmを超えるようなルートは、鉄道や船舶に切り替えやすいといわれています。距離や輸送頻度から優先順位をつけることは大切なポイントです。

また、荷姿や保管条件も含めたフロー分析を行えば、移行にあたっての障壁や条件を事前に洗い出せます。まずは、見える化から始めましょう。

トラック・鉄道・船舶の比較と最適組み合わせを試算

輸送手段にはそれぞれ特性があります。トラックは柔軟性が高く、小さな荷物を短い距離で運ぶのに適していますが、長距離ではコストと人材不足の課題があります。

鉄道は大量の荷物をスケジュール通りに運ぶのに適していますが、ダイヤに制約があるため使い方に工夫が求められます。

船舶は低コストで環境負荷も少ない反面、時間がかかるのが難点です。

このような特性を理解した上で、自社の物流にどの手段がどの範囲でフィットするかを比較・試算してみることをおすすめします。

たとえば、幹線輸送は鉄道、集配にトラックを組み合わせるハイブリッド型が現実的な選択となるケースが多いかもしれません。まずはシミュレーションしてみましょう。

段階的導入で現場と経営のギャップを埋める

モーダルシフトは、一度にすべての輸送を切り替える必要はありません。小規模な路線や特定の取引先から試験的に導入することで、現場の混乱を最小限に抑えつつ、ノウハウを蓄積できます。

特に現場の協力を得るためには、成功体験を積み上げることが大切です。初期段階の成果を社内で共有し、他の部署や路線にも少しずつ広げていくことで、社内全体の理解も得られやすくなります。

経営層と現場の温度差をなくすには、こうした段階的な進め方が効果的です。

補助金・支援制度を最大限活用するために知っておきたいこと

モーダルシフトの導入コストを抑えるため、各種支援制度の活用方法を詳しく解説します。

国交省「モーダルシフト等推進事業」の概要

モーダルシフトを進める企業にとって最も代表的な支援制度が、国土交通省の「モーダルシフト等推進事業」です。この制度では、トラックから鉄道や船舶へ切り替えるにあたって必要な初期投資や、それに伴う設備導入の費用を一部サポートしてくれます。

補助対象には、鉄道用コンテナの購入費や貨物駅の使用料、新たな物流システムの構築費などが含まれます。

実際にどれくらいの金額が補助されるかは事業内容によって異なりますが、最大では、かかる費用の半分程度を補助してもらえるケースもあります。導入のハードルを下げてくれる、実用的な制度です。

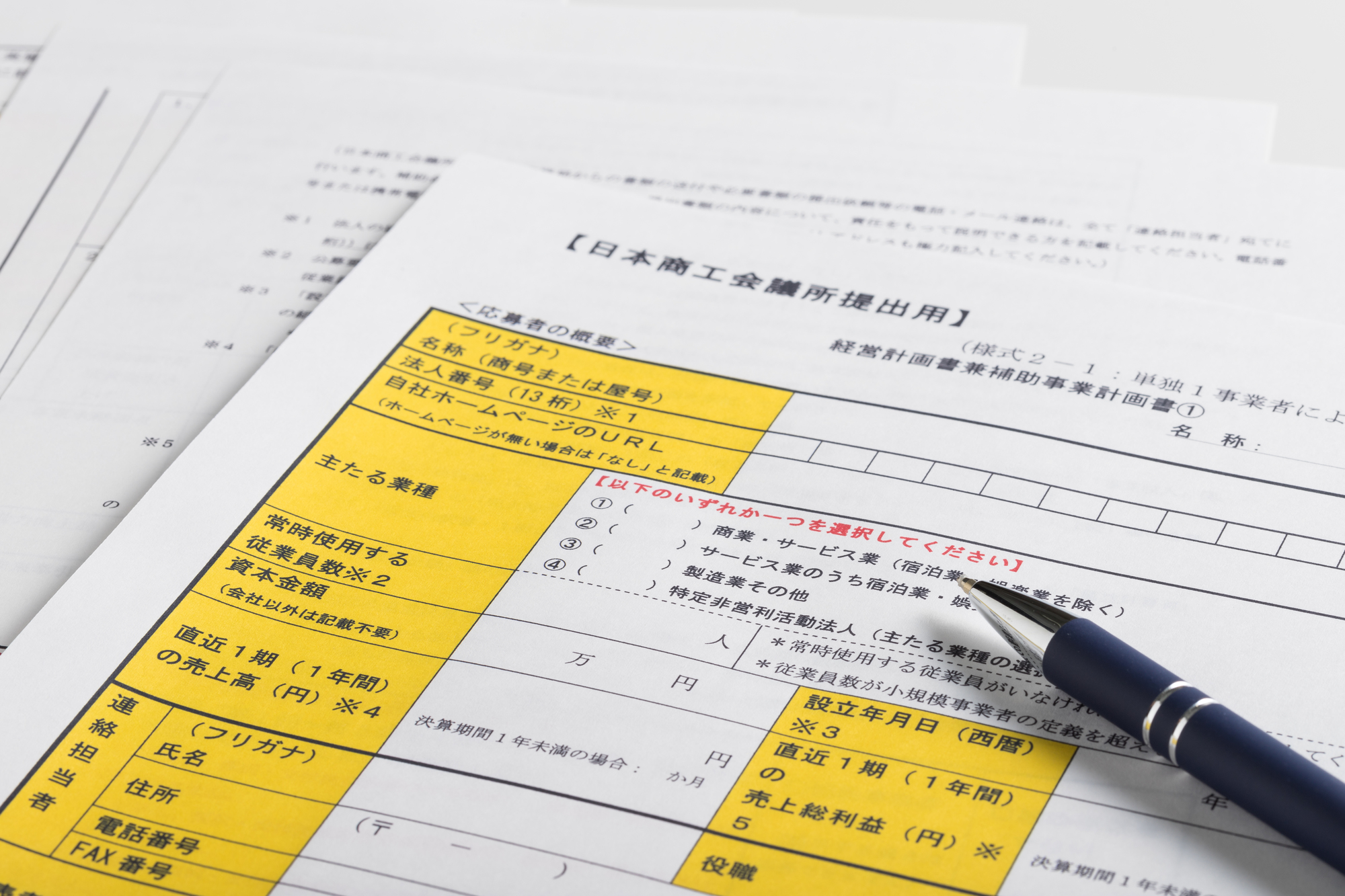

申請時に求められる書類・手順と注意点

補助金を受けるためには、事前にきちんとした計画書や経費の内訳を提出し、審査を受ける必要があります。

申請書には、「どんな目的でモーダルシフトを導入するのか」「どのルートで切り替えるのか」「どれくらいCO₂が減らせるのか」といった具体的な数字や内容が求められます。

また、補助金の募集は年に1回または数回しかないため、申請スケジュールを把握し早めの準備を進めることが大切。多くの制度では事前申請が条件となっているため、計画の初期段階から支援制度の活用を視野に入れておくと安心です。

自治体・業界団体の独自支援もチェック

国の補助金だけでなく、地方自治体や物流業界の団体が独自に行っている支援策もあります。

たとえば、港湾施設の使用料が安く済む制度や、環境対応型設備を導入するための補助、先進的物流モデルの実証実験への参加支援など、取り組みの内容はさまざまです。

また、商工会議所や業界団体が主催する説明会やセミナーでは、実際の申請事例や成功・失敗のポイントが紹介されることもあり、具体的なノウハウを得られるチャンスです。こうした支援をフル活用することが、モーダルシフトの成功につながります。

成功事例に学ぶ、持続可能なモーダルシフトの実践術

実際にモーダルシフトを成功させた企業の取り組みから、実践的なノウハウを学びます。

ネスレ・味の素が実現した長距離鉄道輸送の転換

食品業界大手のネスレや味の素は、関西〜関東、東北〜九州といった長距離幹線輸送において、トラック輸送から鉄道輸送への切り替えを進めています。その結果、年間で数百トンものCO₂排出量を削減することに成功しました。

このような取り組みができた背景には、毎回一定量の荷物があり、納期にもある程度ゆとりがあるという条件が整っていたことが挙げられます。

しかし、鉄道で長距離を運び、最後の配送だけトラックで行う方法は、他の業種でも応用できる手法です。大きな仕組みを変えることを恐れずに行動した姿勢が、成功の鍵となりました。

ヤマト・佐川が目指すハイブリッド物流モデル

宅配業界の大手、ヤマト運輸と佐川急便もモーダルシフトに積極的です。両社は幹線輸送を鉄道や船舶に切り替えつつ、ラストワンマイルと呼ばれる最後の配達はこれまで通りトラックで行う「ハイブリッド型」の仕組みをつくっています。

たとえばヤマト運輸は、東京〜大阪間の輸送に「スーパーレールカーゴ」という専用の貨物列車を活用しています。一方で佐川急便は、荷物と人を一緒に運ぶ「貨客混載」に挑戦するなど、さまざまな工夫をしています。

こうした部分的なシフトと段階的な導入は、多くの企業にとって現実的で取り入れやすいモデルです。

成功企業に共通する「現場主導+経営判断」の実行力

先行してモーダルシフトに成功している企業には共通点があります。それは、現場からの問題提起と経営層のスピーディーな意思決定がうまく連携している点です。

現場からの声を吸い上げ、それをもとに試験的な取り組みを始める。その結果を見て経営層が補助金制度などを活用しながら、タイミングよく本格導入を決断する。

このような「連携の流れ」がうまくいっている企業ほど、モーダルシフトを成功させています。単なる輸送方法の切り替えではなく、会社全体で新しいしくみをつくっていく姿勢と実行力が、成果につながるポイントといえるでしょう。

まとめ

モーダルシフトは、環境への配慮や「2024年問題」と呼ばれるドライバー不足の課題に対応する、現実的で効果的な方法です。

輸送時間(リードタイム)の調整や運用の見直しは必要になりますが、やり方をしっかり設計し、段階的に進めていけば、十分に対応できます。さらに、国や自治体が用意している補助金制度を活用すれば、初期費用の負担もかなり軽くすることができます。

実際にうまく進めている企業では、現場での課題をしっかり拾い上げ、それをもとに経営がスピード感を持って判断している点が共通しています。

まずは小さな取り組みからでも始めてみることが、将来の安定した物流づくりや、他社との差別化につながる第一歩になるはずです。