各種ホワイトペーパー

無料ダウンロード

目次

現場の作業に慣れてしまうと、些細な危険を見過ごしてしまうケースは少なくありません。危険であるという感覚が、知らず知らずのうちに薄れていくことがあります。

しかし、物流現場では転落や接触事故が多く発生しています。誰もが加害者にも被害者にもなり得るからこそ、どこに危険が潜んでいるかを認識し行動を見直すことが欠かせません。現場リスクに対する意識を高める「KYT(危険予知トレーニング)」について解説します。事故を未然に防ぎ、安全な作業環境をつくるために、ぜひ取り組んでみてください。

KYT(危険予知トレーニング)とは

KYTとはK(危険)、Y(予知)、T(トレーニング)の頭文字を集めた呼称で、危険を正しく察知する感受性と想像力を養う訓練をいいます。

月1回、1回30分、5人のチームに分かれて作業風景の写真を見ながら、どこに危険が潜んでいるか意見を出し合うことで感受性と想像力を高めていく訓練です。

1974年に大手鉄鋼メーカーの住友金属工業株式会社が考案した安全教育・防災教育で、中央労働災害防止協会がゼロ災運動(労働災害、従業員の疾病をゼロにする運動)として採択しました。1978年にKYTは安全教育・防災教育の標準訓練となりました。

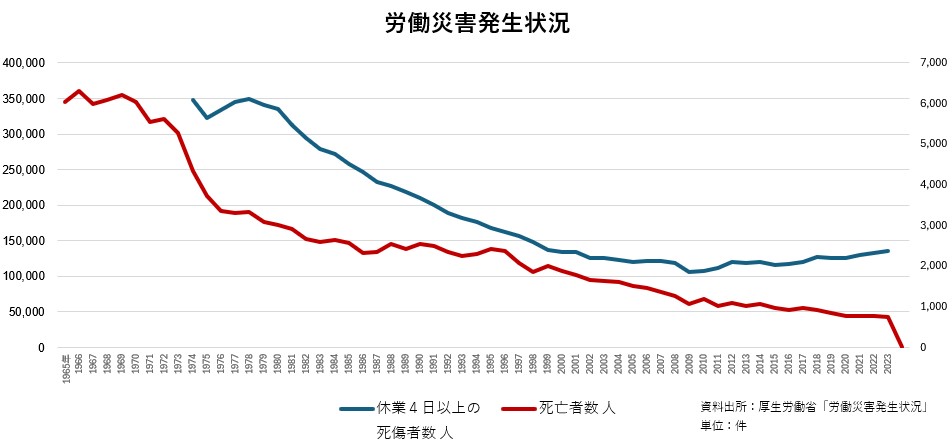

上記は厚生労働省の労働災害発生状況の推移を示したグラフです。安全教育・防災教育としてKYTが周知され始めた1970年代から、労働災害により死亡者数、死傷者数が約3割も現状しました。労働災害の抑制に効果を発揮するため、物流業界をはじめ、建設業界や製造業界など、あらゆる業界でKYTが採択されています。

KYT(危険予知訓練)の目的

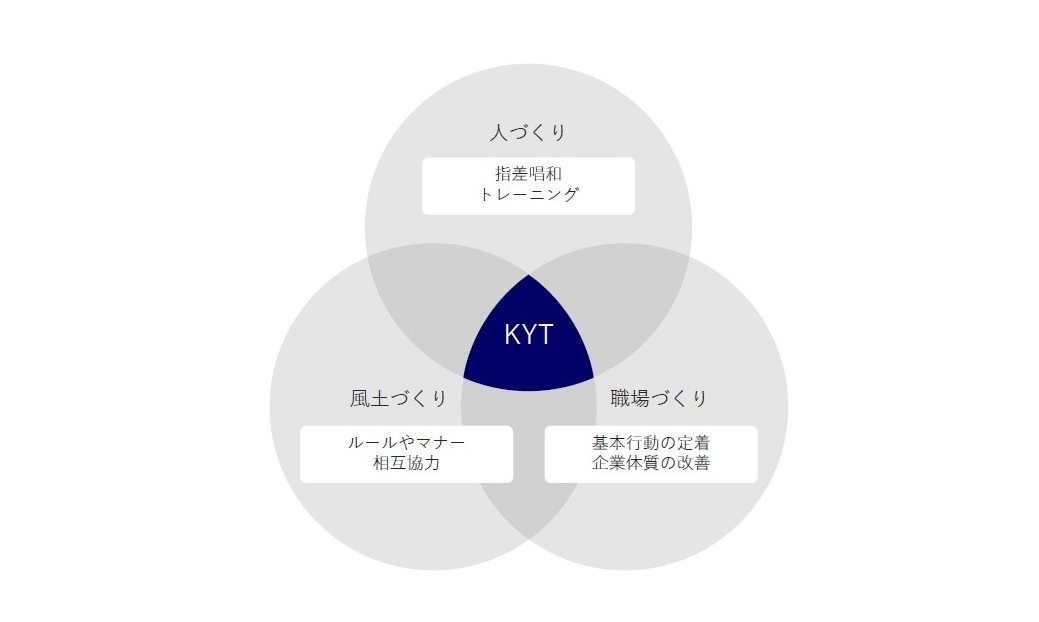

KYTは「人」「職場」「風土」をつくるために取り組むものです。

危険予知トレーニングや指差唱和を通して、危険を正しく察知する感受性と想像力を持つ人をつくります。

チームで現場に潜む危険箇所を発見し合うことで相互協力を風土として根付かせていきます。また、安全な作業を意識できるようになり基本行動が徹底化された職場づくりにも役立つ活動です。

KYTの効果

KYT活動では3つの効果が得られます。

危険予知能力の向上

KYTは、作業風景の写真や映像を見ながら「どこに危険が潜んでいるか」「どのような事故につながるか」を予測する訓練です。これにより、従業員一人ひとりが現場に潜む危険、労働災害に対して敏感になり、何気ない行動の中にもリスクがあることを意識できるようになります。

チームで話し合うことで、自分自身が気づけなかった視点を得ることができ、危険に対する想像力や観察力を広げられます。

相互協力の強化

物流現場では遠慮から危険な状況を見過ごしてしまうことも珍しくありません。

KYTでは「こういう点が危険かもしれない」「このような作業は危険だから控えた方がいいと思う」といった意見を出し合います。定期的に、安全教育・防災教育を実施すれば、誰もが遠慮せずに声をかけられる風土が生まれ、安心・安全な職場の基盤が完成します。

安全な作業の実践

KYTを通じて全ての作業員が、いつも事故のリスクと隣り合わせであることを強く意識でき、安全第一であることを念頭に置いて作業を行えるようになります。

物流現場における事故の多くは、下記のような人為的ミスによるものが多いです。そのため、安全第一を意識してもらえば「たまたま無事だった」という偶然に頼らず、「確実に安全に作業できる」現場を実現することができます。

[1]防護・安全装置を不着用、[2]安全措置の不履行、[3]危険な状態を放置、[4]危険な状態を作る、[5]機械・装置等の指定外の使用、[6]運転中の機械・装置等の掃除、注油、修理、点検等、[7]保護具、服装の欠陥 [8]危険場所への接近 [9]その他の不安全な行為[10]運転の失敗 [11]誤った動作[12]その他【機械や物の不安全状態】[1]物自体の欠陥[2]防護措置・安全装置の欠陥[3]物の置き方、作業場所の欠陥[4]保護具・服装等の欠陥[5]作業環境の欠陥[6]部外的・自然的不安全な状態[7]作業方法の欠陥[8]その他

KYTの手順

KYTは「現状把握」「本質追求」「対策」「目標設定」の4つのラウンドに分けられます。

第1ラウンド 危険箇所の発見

まずは、作業現場の写真(または動画)を客観的に観察し、潜んでいる危険に気づく力を養います。進め方は以下の通りです。

- 5名程度のチームを作り、進行役を決める

- 作業現場の写真を見ながら、どのような危険があるか全員で意見を出し合う

- 参加者全員が危険箇所を1つ以上挙げる

どれだけ多くの危険箇所に気づけるかが大切です。多様な意見を出し合うことで現場に潜む危険に気づくきっかけになります。

第2ラウンド 最も危険な箇所の特定

第1ラウンドで発見した危険箇所の中から、最も危険なものを絞り込んでいきます。

「事故の大きさ」「事故の発生頻度」「事故発生率」などを基準に、どの箇所が最も危険であるかを議論していきます。その際に基準を厳密にしてしまうと会話が止まってしまいかねません。

KYTは危険を正しく察知する感受性と想像力を養う訓練のため、トレーニングの一環として捉え最も危険な箇所を選んでもらう程度で問題ありません。

第3ラウンド 対策案を考える

危険度が高いと判断された箇所に対する具体的な対策案を考えます。現場で実行できる対策を挙げていきましょう。進め方は以下の通りです。

- チーム内で最も危険な箇所を1つ選ぶ

- 危険に対して、チームメンバーで実行できる対策案を出し合う

- 1人あたり3つの対策案を出すことを目標にする

対策案は人的対策(作業者の行動や意識に関わるもの)と物的対策(設備・環境・道具などに関わるもの)に分けられます。なるべく人的対策に重点を置くことが推奨されます。自分たちの行動で改善できる方法を考えることで、危険に対する当事者意識と判断力を高めることができるためです。

第4ラウンド 対策を決定する

第3ラウンドで列挙した対策案の中から1つ絞り込み、チームで取り組む対策案を決めます。そして、いつ、どのようなときに行動を起こすのか行動目標を立てます。

最後に「〇〇、ヨシ!」とチーム全員で指差唱和します。指差唱和することで共通認識が持て記録にも残りやすくなり、少なくとも当日の作業中は忘れることはありません。気持ちと記憶の面で効果を発揮するため、最後に指差唱和を行うことが大切です。

KYTで危険予知能力を高めるコツ

KYTで危険予知能力を高めるコツは4つあります。

KYTの目的を説明する

従業員にはKYTの目的を説明します。なぜ、安全教育・防災教育を実施するのか理解してもらうことで、参加する意義がある訓練だと実感してもらえるようになります。そのため、「危険を予測する力をつける」「仲間の行動にも目を向ける」といった目的を伝えて、なぜそれが大事なのかを繰り返し伝えていき定着させることが大切です。

自分たちが従事している作業を題材にする

安全教育・防災教育に自発的に関わってもらうためには、KYT活動が自分ごととして捉えられることが大切です。そのため、自分たちの作業風景の写真(または動画)を用意して話し合うことをおすすめします。

例えば、普段の作業状況をスマートフォンで撮影したものを見ながら、どのような危険が潜んでいるかを話し合えば日常に危険が潜んでいることに気づけます。

過去に発生した危険な動作を再現する

従業員に疑似体験をしてもらうために、過去に発生した事故を再現するのもおすすめです。

「このような事故が発生するため注意してください」と伝えても従業員は漠然としか受け止めませんが、事故が発生した映像を目にすると「自分も起こり得るかもしれない」と危機意識が高まり、他人事で居られなくなります。

危険な場面を見ると驚き、緊張し、不安などの感情を抱くようになります。このような感情が、自分の行動を見直す動機づけになるのです。

経験年数が異なるメンバーでチームを構成する

作業における危険箇所の気づき方は、経験年数により大きく異なります。ベテラン作業員は過去の経験から潜在的なリスクを察知することが得意です。

その一方で、新人作業員はマニュアルに沿って仕事しており、マニュアル通りに行われていないことによる危険に気付くことができます。このような異なる視点を持ち寄ることで、さまざまな意見が出るようになるため、経験年数が異なるメンバーでチームを構成してみてください。

【参考例】KYTシートのテンプレート

基本情報| 実施日時 | 2025/6/10 |

|---|---|

| リーダー | 牧野 |

| メンバー | 山田・佐藤・高橋・鈴木・中村 |

| 対象工程 | 荷受けエリアでの積み下ろし作業 |

| 対象作業 | フォークリフトによるパレット荷下ろし作業 |

1R:どんな危険が潜んでいるか?

| 番号 | 印 | 危険内容 |

|---|---|---|

| 1 | ◎ | フォークリフトの接触・衝突事故(人や他の荷物) |

| 2 | 〇 | 荷物の落下によるケガ |

| 3 | 足元の滑り・つまずき | |

| 4 | 〇 | 作業員の死角にフォークリフトが進入 |

| 5 | フォークリフト運転中の操作ミス | |

| 6 | 荷物のバランス崩れによる転倒 | |

| 7 | 周囲に作業員が近づきすぎている | |

| 8 | クラクションの未使用による接近時の事故 | |

| 9 | 作業指示の不徹底による混乱 | |

| 10 | 通路の障害物による接触事故 | |

| 11 | 〇 | 周囲確認不足による巻き込み事故 |

| 12 | フォークが上がったまま移動することによる危険 | |

| 13 | 作業エリアの照明不良 | |

| 14 | 荷物のラベル不備による誤積み・誤配送 |

2R:最重要危険を決める 最も重要だと思われる危険1点に◎チェックをし、アンダーラインを引く。 その他重要危険と思われる危険2~3点に〇を付ける

3R:最重要危険(◎)に対する対策

| 1 | 作業開始前にフォークリフト可動エリアの安全確認を行う |

| 2 | 歩行者立入禁止エリアを明確に区分けし、周知徹底する |

| 3 | 作業中はフォークリフトが常にクラクションで存在を知らせる |

| 4 | ◎ 荷下ろし中は誘導者を配置し、死角をカバーする |

| 5 | 接触事故の事例を共有し、注意喚起する |

4R:行動目標と確認日

| 行動目標 | 「見えないところに危険あり!必ず誘導、声かけ確認!」 |

|---|---|

| 実作業で確認する日付 | 2025年6月12日 |

まとめ

KYT(危険予知訓練)は単なる安全教育、防災教育ではありません。従業員一人ひとりが「どこに危険が潜んでいるか」「どのように作業を行えば安全か?」を考え共有し、全員で安全な作業現場をつくるという意識を育てる訓練です。

KYTを正しく行うことで、危険を事前に察知する力、仲間同士で指摘し合える関係性、作業そのものに対する安全意識が養えます。その結果として、ヒヤリ・ハットや労働災害の減少につながり、安心して働ける職場を目指せます。

労働災害が発生してからでは遅いため、KYT活動で「確実に安全に作業できる」現場を実現してみてください。