各種ホワイトペーパー

無料ダウンロード

目次

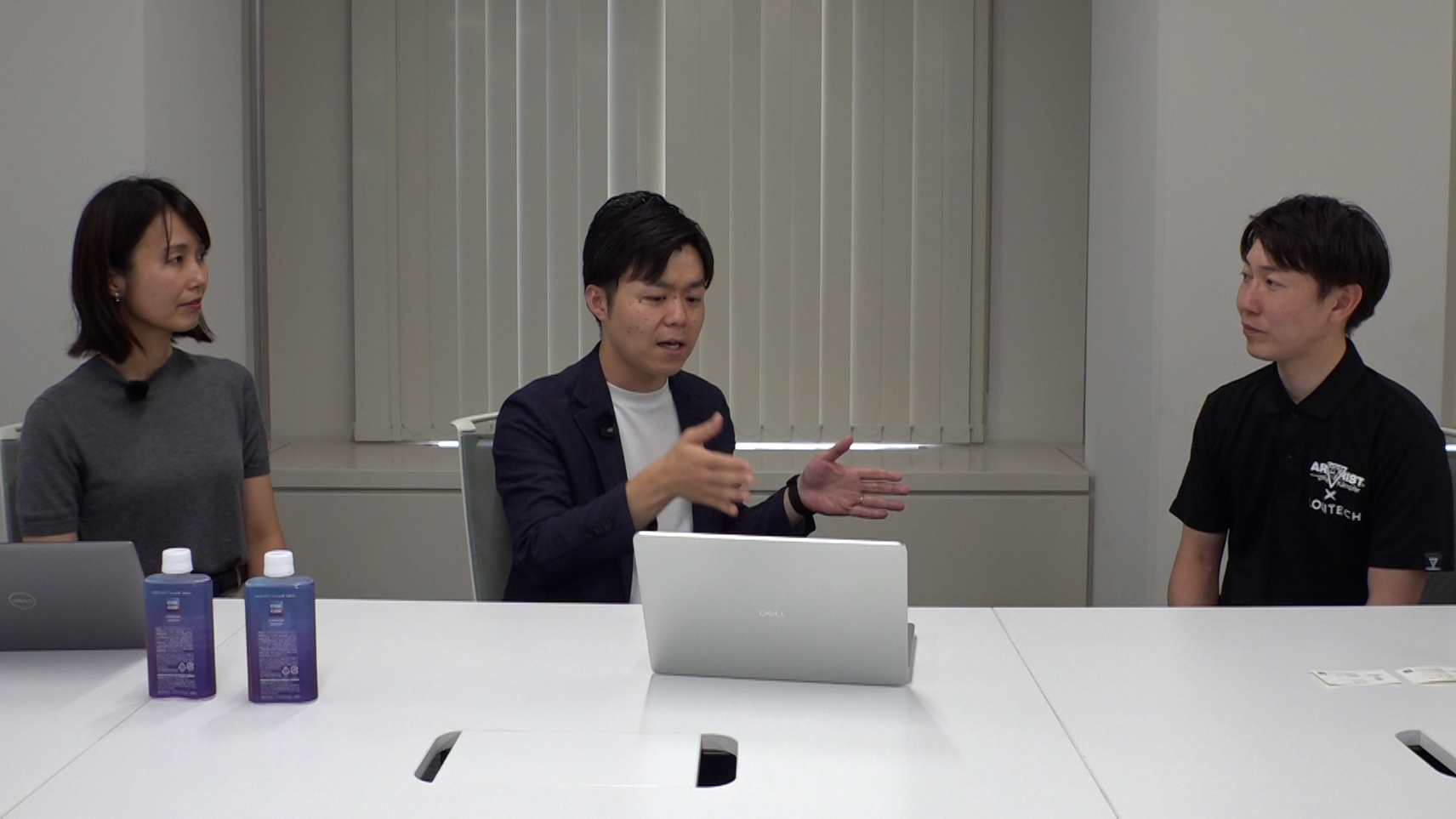

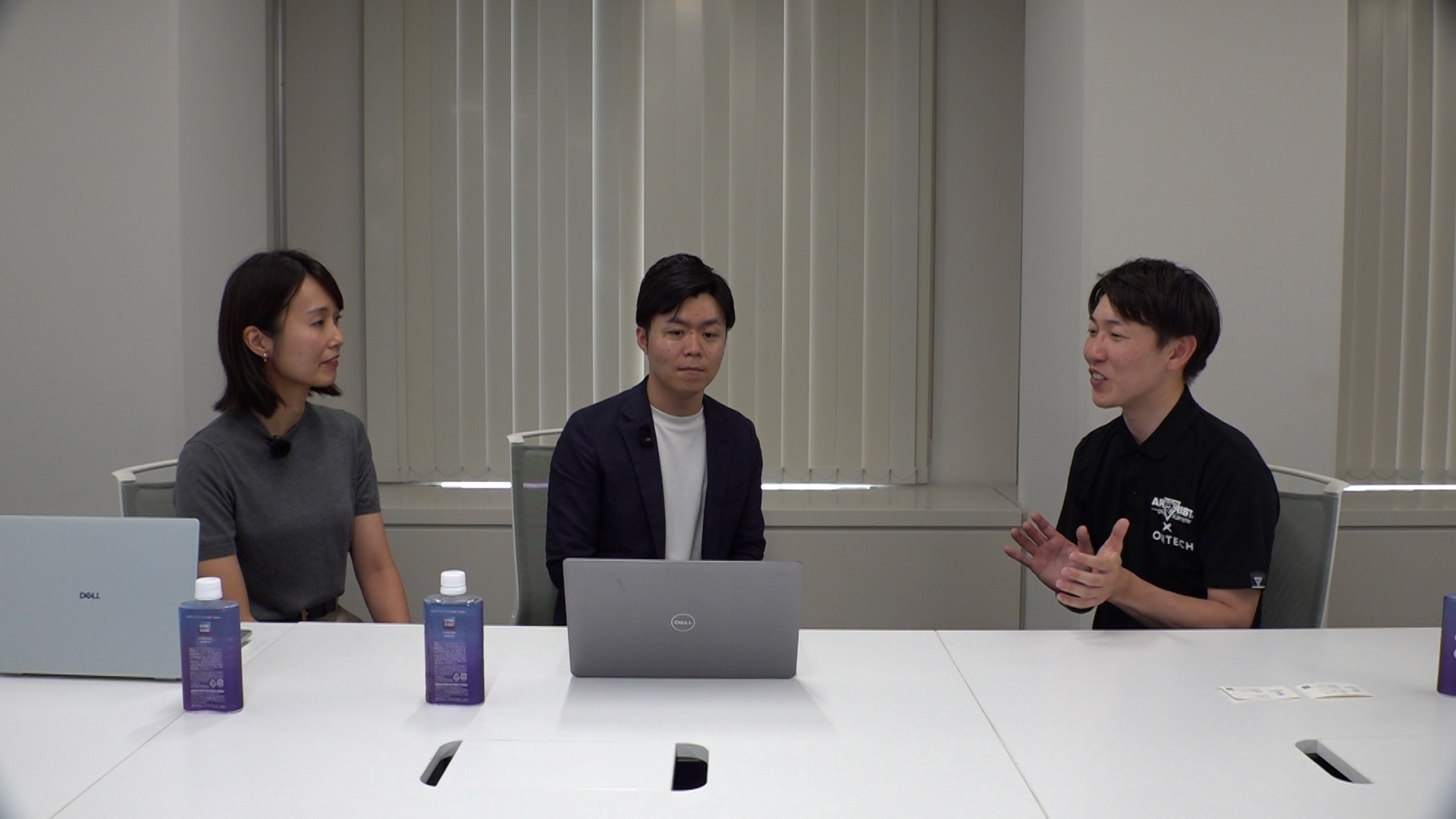

貿易プラットフォーム「TradeWaltz」を提供する株式会社トレードワルツ。コロナ禍や地政学的リスクの高まりにより、従来の紙・FAX中心の貿易業務では対応しきれない複雑化が進む中、テクノロジーと業界横断的なパートナーシップを駆使して業界構造の変革に挑戦しています。 今回は、貿易業界の「今」を変え、より良い未来を創り出そうと挑戦する株式会社トレードワルツ営業本部の田内さま、プロダクト本部の辻さま(以下、敬称略)に、貿易のデジタル化の現状と、その先に描くビジョンについて、お話を伺いました。モデレーターを務めるのは、今回の対談がデビューとなる株式会社ロジテックの朝倉です。

複雑な貿易業務を変革するプラットフォームの挑戦

朝倉:本日はお忙しい中、ありがとうございます。まず始めに、御社のサービス概要について教えていただけますか。

田内:株式会社トレードワルツは、「TradeWaltz」という貿易プラットフォームのSaaSを提供している会社です。「貿易の未来をつくる」というキーワードのもと、信頼できる基盤上で全ての関係者がスムーズに繋がり、豊かになる貿易の未来を共に創造することを目指しています。

朝倉:貿易というと、さまざまな国や関係者が関わる複雑な業務だと思うのですが、これまでそういった方々を繋げるサービスはなかったのでしょうか。

田内:実は、1990年代にも貿易プラットフォームの構想はありました。しかし当時はインターネット環境がまだ貧弱で、業務のスピードに耐えられませんでした。ここに来て、インターネット環境が良くなり、世界が小さくなったことで、実現できるタイミングが来たと考えています。

朝倉:さまざまな利害関係者をまとめるのは大変だと思いますが、どのように乗り越えてこられたのですか。

田内:TradeWaltzの特徴は、荷主さまや物流会社さまが持っている既存のサービスと競合するのではなく、それらの間に立ってハブ的に機能することです。荷主さまが持っている既存のプラットフォームと物流会社さまが持っているシステムを、TradeWaltzを通じて連携してもらうものです。つまり、非競争領域でサービスを提供しています。

※SaaS(Software as a Service):クラウド型ソフトウェアサービス

従来の非効率な業務フローからの脱却

朝倉:具体的にはどのような課題を解決されているのでしょうか。

田内:従来の貿易業務では、輸出地と輸入地に多様なプレイヤーが参加しています。荷主さま、物流会社さま、現地の倉庫、税関など、本当に多くの関係者がいらっしゃいます。これまでこれらのプレイヤー間では、PDFで書類を送ったり、Eメールでやり取りしたり、時にはFAXや紙を使ったりと、さまざまな方法が混在していました。

TradeWaltzは、この全てのプレイヤーの間に入って、必要なデータを集約し、次の業務に活用していただくサービスです。紙やFAX、Eメールが混在していた状況を、TradeWaltzという統一されたプラットフォーム上で情報を集約することで変えていこうとしています。

朝倉:物流業界でも、最近でこそFAXの文化は減りましたが、なかなか改善が進まない現状がありました。ペーパーレス化やDXによって作業効率が上がるということですね。

田内:おっしゃる通りです。TradeWaltzは「貿易に関わる全てのヒト・情報を繋ぐプラットフォーム」として、業務効率化だけでなく、取引情報を過去にわたってきちんと保管できるストレージ機能も提供しています。これにより、コンプライアンスのレベルアップにも大きく寄与できると考えています。

コミュニケーション効率化で「行き違い」を解消

朝倉:私たちは物流事業の中で、どうしても関係者間の「行き違い」が起こってしまうことがあります。そういった部分でも効率化は可能でしょうか。

田内:コミュニケーションの効率化は我々のサービスの重要な軸の一つです。TradeWaltzには、LINEのようなチャット機能を実装しています。これにより、「電話で言った言わない」といったトラブルや、「メモがいつの時間だったっけ」という問題を解決できます。

例えば、荷主さまと運送業者さまの間で、入庫時間やドライバー、車番などを短文形式で連絡でき、誰が発信したかも確認できます。さらに重要なのは、業務に関わる全員が同じ情報を見られることです。

朝倉:それは素晴らしいですね。私たちも平和島の倉庫でコンテナの受け入れをしていましたが、事前連絡なしにコンテナが来てしまうことがありました。連携ミスや担当者の休暇、忙しさによる漏れが原因だったと思います。

田内:まさにその通りです。搬入連絡やトラックの車番、ドライバー名は、伝言ゲームで現場に落ちてくることが多く、途中で情報が切れてしまうとトラブルの原因になります。TradeWaltzを使えば、荷主さまや運送会社さまからの連絡を、倉庫側の皆さまが等しく見ることができます。本社からの情報転送を待つ必要がなく、即座に確認できるため、手配漏れや連絡漏れを減らせます。

成功事例に学ぶ導入効果

朝倉:実際の導入事例を教えていただけますか。

田内:サービス開始から約3年で約100社にご利用いただいています。印象的な事例の一つが、初期からお使いいただいているアパレル系商社さまです。

この会社さまは中国の何十もの工場から、さまざまなサイズ・デザイン・色の服を輸入されていました。1日に何千件ものメールが現地から来るので、それを各担当者ごとに仕訳する専門の係の人がいたほどです。

TradeWaltzを導入し、現地の工場にもシステムを使ってもらうことで、全ての書類や発送連絡をTradeWaltz経由でやり取りするようになりました。案件ごとに担当者を振り分けているので、自分に関わるデータだけが届く自動仕訳ができ、業務効率が大幅に向上しました。

朝倉:その他にも導入事例があれば教えていただけますか。

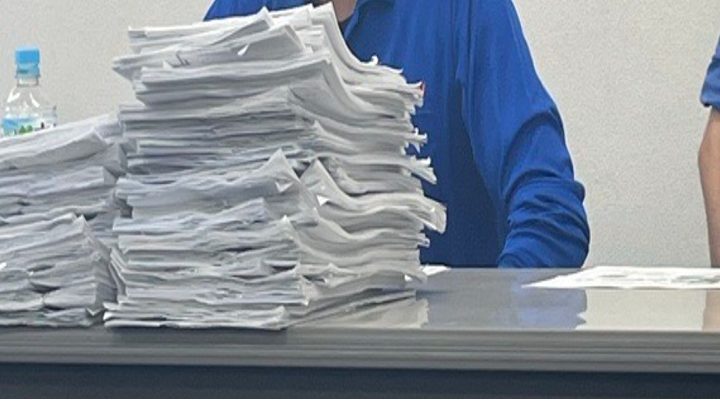

田内:もう一つの事例として、総合商社さまの書類管理があります。従来は輸入取引の全書類を案件ごとに紙で印刷し、フォルダーにまとめてダンボールに保管、最終的に倉庫に送っていました。

倉庫に送った後何年かに1回、必要な書類を探すということがあり、どのダンボールのどのフォルダーに入っているかを人の手で探す必要がありました。TradeWaltzの書類管理機能を使えば、全てがデータ化されているので、書類番号などのキーワードで検索すれば、すぐにPDFが見つかります。

朝倉:保管コストの削減効果もありそうですね。探す手間がなくなり、紛失リスクもなくなる。こうした電子化のメリットを実感します。

現場導入の課題と長期的視点での価値提案

朝倉:現場にシステムを導入する際の現場の方からの抵抗や反発はありませんか。今までのやり方に慣れている方も多いと思うのですが。

田内:システム導入時に「全ての業務があっという間に簡単になる」という期待を持たれることが多いのですが、それは現実的ではありません。既存の業務は長年やってきて洗練されているので、TradeWaltzを入れたからといって、明日から急に業務時間が半分になるということはありません。

そこで我々が重視しているのは長期的な視点です。10年経てば今の担当者の多くは退職し、相手先も変わります。10年前のファイルがどこにあるか分からなくなることもあります。

TradeWaltzを入れておけば、属人化している業務を誰でもできる業務に変え、取引記録をきちんと蓄積できます。10年前の取引も必ず見つけることができる。今すぐ劇的に効率が上がらなくても、将来への備えとして使っていただくことをお勧めしています。

朝倉:それは重要な視点ですね。私たちの物流会社は人材会社から発祥しているので分かるのですが、運送業務などでプロフェッショナルな経験がある方を探すのは非常に困難になっています。高齢化が進み、そうした人材が市場からいなくなった時に、標準化や「誰でもできる化」は非常に重要です。

田内:まさにおっしゃる通りです。ただし、そういうことを言うと、現場の方には人を減らすためのシステムのように思われることもあるのですが、そうではありません。その業務に精通した熟練の方々のノウハウを会社として継承するためのシステムなのです。現場でオペレーションをやっている方々にも、「スキルを会社に残すため」と考えて使っていただきたいです。

本船動静管理でサプライチェーンの可視化を実現

朝倉:他にも、特徴的な事例があると伺いました。

辻:はい。最近、お客さまから「本船動静を追いたい」というニーズが非常に多くなっています。コンテナが載っているのが本船(貨物船)で、その位置を把握することが重要になってきました。

朝倉:本船の位置がなぜそんなに重要になったのでしょうか。

辻:コロナの時期に、港に船が着岸できずに50隻も待機している状況がありました。作業員の方がスペースを取って働かなければいけない関係で、稼働率が30〜50%に落ちていたのです。思っていた時期に船は着いているのに港に着岸していない。これは宅急便で言えば、明日届くと思っていたのにトラックが荷物を下ろす場所がないような状況です。

この時に「今、本船はどこにあるのか」「荷物はどこにあるのか」を把握する重要性が高まりました。遅れているなら飛行機で物を運ぶとか、違う場所から調達するといったサプライチェーンマネジメントの重要性が高まったのです。

朝倉:これまではどうやって本船の位置を確認していたのですか。

辻:今でもできるんですが、本船を運行している船会社さまのホームページでは、船荷証券の番号を使って検索できました。しかし貿易業務の担当者は一人で30〜40件を受け持っているので、毎日それだけの数を検索するのは現実的ではありません。

私たちのプロダクトでは、自動で情報が入ってくるため、見に行った時に自分の貨物の位置と予定が全て可視化されています。さらに、変更があった時にはメール通知もするので、待っているだけでも変更に気づけます。

※船荷証券(B/L:Bill of Lading):船舶による貨物輸送の際に発行される重要書類

金融機関との協働で広がる可能性

朝倉:今後の展望について教えてください。

辻:現在、日本のメガバンク3行さまと一緒に、新しいプロダクトを作っています。これまでは物流に焦点を当ててお話ししてきましたが、貿易にはお金の流れも関わります。

輸出入する時の決済方法として、お互いに信用がある会社同士はTT(電信送金)でやり取りします。しかし、信用が築けていない会社や国のリスクがある場合は、L/Cという、銀行を間に挟んだ決済方法を使います。

このL/C取引では大量の紙を使う必要があり、銀行側にも紙が残るため、双方に大きなコストがかかっています。お客さまの中には、書類を銀行に持参するために月に何回も自転車で通う担当者もいらっしゃいます。

このような紙ベースの業務を、まずはPDFから、最終的には完全に電子的なデータでやり取りできるプロダクトの基盤を作っているところです。

※TT(Telegraphic Transfer):電信送金、L/C(Letter of Credit):信用状

業界横断的な強みを活かした未来像

朝倉:さまざまな企業と連携できるのが御社の強みですが、その理由は何でしょうか。

田内:それは我々の成り立ちにあります。TradeWaltzは、元々「貿易コンソーシアム」という業界団体から発展した事業なのです。このコンソーシアムには銀行、大手商社、総合商社、NTTデータさまなどが参加し、NTTデータさまの技術を使って貿易をより効率的にできないかという取り組みから始まりました。

生まれた時から業界を横断して関係者を巻き込めていたのが、我々の特色であり強みでもあります。

朝倉:日本を代表する企業との連携により、これが一般的に、世界的にも標準となるような世界を目指せるとしたら、日本としても素晴らしいことですね。私たちにできることは少ないかもしれませんが、一緒に連携して取り組んでいきたいと思います。

業界変革への期待とメッセージ

朝倉:最後に、読者の皆さまへメッセージをお願いします。

田内:TradeWaltzは立ち上がって3年というところで、現在非常にサービスが拡大しており、プロダクトとしても洗練されてきています。ご興味のある方は、ぜひご連絡いただければと思います。

辻:現在拡大中のプロダクトですので、ぜひユーザーさまに触っていただいて、たくさんご意見をいただき、より良いものを作っていきたいと思っています。忌憚なきご意見をお待ちしております。

朝倉:本日は、ありがとうございました。

株式会社トレードワルツさまとの対談の様子は、以下のURLから動画でもご覧いただけます!

【対談企画】全ての紙をなくしたい!貿易業界の未来のため今できることとは?|トレードワルツ×ロジテック【第一話】

https://youtu.be/WrkaOdQ5Qac?si=oNhE7Yz-X-hAU5xs

【対談企画】全ての紙をなくしたい!貿易業界の未来のため今できることとは?|トレードワルツ×ロジテック【第二話】

https://youtu.be/7JnWlQoxFUI?si=6DWvQ2jOpCYSQBPC

企業プロフィール

会社名:株式会社トレードワルツ

本社所在地:東京都港区三田三丁目5番27号 住友不動産東京三田サウスタワー10階

設立:2020年4月